-

On comprend tout de suite, dès les cinq premières minutes, que Black Phone ne sera pas un film d’horreur comme les autres. Qu’on n’aura pas affaire ici à de la frousse industrielle, produite à la chaîne, mais à quelque chose d’investi, de senti, de personnel. Quelle délicieuse sensation… Ça tient à une espèce de « pesanteur » de l’image, au temps que prend le film pour dessiner un lieu, un monde, une atmosphère. Et à ces enfants acteurs surtout, exceptionnels (ils s’appellent Mason Thames et Madeleine McGraw), le genre à vous attraper par la main un grand sourire aux lèvres pour vous emmener gentiment dans leurs pires cauchemars.

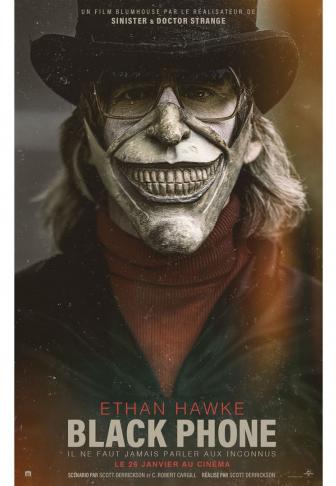

Adapté d’une nouvelle du wonderboy de la trouille Joe Hill, Black Phone raconte les exactions d’un kidnappeur d’enfants, le « Grabber », dans le Colorado de la fin des années 70. Sa nouvelle proie s’appelle Finney, c’est un gamin de 13 ans qui occupe ses journées en pensant à sa mère disparue, en traînant avec sa petite sœur sujette à d’épouvantables visions prémonitoires, et en se faisant tabasser à coups de ceinturons par son père alcoolique. Séquestré par « l’Attrapeur » (Ethan Hawke, planqué sous un masque terrifiant), l’ado va découvrir dans le sous-sol putride qui lui tient lieu de prison un téléphone lui permettant de communiquer avec les précédentes victimes du croquemitaine…

Une heure et quarante minutes au cordeau plus tard, on sort impressionné par la rigueur du film. Pas un chef-d’œuvre, non, mais un vrai beau petit teen-movie d’horreur, dans la lignée du Ça d’Andy Muschietti, et carburant à un classicisme pas si courant que ça au sein des productions Jason Blum. Très supérieur en tout cas à Sinister, le précédent Scott Derrickson sous pavillon Blumhouse, sorti il y a pile dix ans. Entre-temps, le réalisateur avait filmé les débuts au cinéma de Doctor Strange, devenu depuis l’une des plus grosses vaches à lait du MCU. Missionné sur l’épisode 2, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Derrickson a jeté l’éponge en cours de route, laissant les rênes du film à Sam Raimi. Il est retourné au bercail Blum pour faire l’exact opposé de ce qu’on lui proposait chez Marvel : un truc intime, n’appartenant qu’à lui. Dans un récent numéro du magazine Empire, Derrickson a raconté sa jeunesse seventies pourrie, expliquant qu’il avait grandi dans « un quartier violent et un foyer violent », où « tout le monde se faisait frapper à coups de ceinture – ou pire ». Parti d’une envie de faire un portrait d’enfance façon Les 400 coups, il a finalement trouvé un écho à sa propre histoire dans l’imaginaire poétique et glauque de Joe Hill, extraordinaire continuateur de l’œuvre de son père Stephen King quand il s’agit de trouver des allégories limpides pour raconter les traumas de l’enfance, et l’espoir d’y échapper. On comprend en tout cas mieux, en lisant cette interview de Derrickson, pourquoi dans Black Phone les monstres font si peur, les enfants sont si tristes et les coups font si mal.

Black Phone

Black Phone