-

En voyant J’ai perdu mon corps, on a la certitude d’assister, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons, à la naissance d’un grand cinéaste. Comme il s’agit d’un film d’animation, on ne peut s’empêcher d’instinctivement faire le rapprochement avec Les Triplettes de Belleville, qui avait, en son temps (2003), projeté Sylvain Chomet dans la lumière et sidéré les spectateurs. Il n’y a cependant pas plus opposés que Sylvain Chomet et Jérémy Clapin. Le premier est un caricaturiste classique, mordu de Tati, dont les films fonctionnent sur la nostalgie d’un âge d’or révolu, saupoudré d’absurde. Le second navigue entre les styles (il faut voir ses trois courts métrages, graphiquement dissemblables) en s’inscrivant dans une certaine modernité mais en cultivant toutefois, lui aussi, un goût pour les ambiances poétiques et surréalistes. De surréalisme, il est justement beaucoup question dans Happy Hand, l’oeuvre de Guillaume Laurant (romancier et scénariste attitré de Jean-Pierre Jeunet, duquel on avait rapproché Chomet, tiens, tiens...) dont J’ai perdu mon corps est l’adaptation : on y suit notamment le parcours d’une main coupée, « vivante », qui vit des aventures en parallèle de celles de son propriétaire. Cette licence poétique permet d’illustrer spectaculairement une grande thématique autour de la cassure. Le héros, Naoufel, est en effet depuis son enfance poursuivi par une déveine persistante qui l’a vu perdre ses parents, puis atterrir chez un oncle indifférent, enfin être mutilé. Il va alors s’agir pour lui de se reconstruire, métaphoriquement et psychologiquement.

QUÊTE POÉTIQUE

Comme il nous l’a confié en interview, Jérémy Clapin, sollicité par le producteur Marc du Pontavice, a énormément remodelé Happy Hand pour en faire un film conforme à son univers angoissant, où la solitude le dispute à une inadaptation consubstantielle. Chez Laurant, il était beaucoup question de rivalité et de vengeance entre Naoufel et son terrible cousin, responsable de sa mutilation ; le récit était plutôt direct et linéaire. Rien de tout cela dans J’ai perdu mon corps qui, comme l’indique la première personne, se focalise essentiellement sur la quête poétique de cette main dont on apprend progressivement l’origine de l’arrachement (différente du livre) par le truchement d’un montage sophistiqué qui mélange les temporalités et les humeurs. Dans le Clapin, trois récits s’enchevêtrent : la jeunesse de Naoufel (en noir et blanc), le parcours de la main dans la ville pleine de pièges et l’histoire d’amour qui se noue entre Naoufel et Gabrielle, une jeune femme qu’il a rencontrée au hasard d’une de ses livraisons –il est coursier. Le cinéaste mélange la chronique, l’action et la romance avec un sens de l’équilibre qui tient du miracle et qui rend compte d’une vie passée à chercher du sens là où il n’y a que douleur, tristesse et frustration. Dans J’ai perdu mon corps, tout est simple et complexe, tendre et abrupt, comme la vie. « Une fois que t’as dribblé le destin, tu fais quoi ? », demande Gabrielle à Naoufel. « Tu t’arranges pour pas qu’il te rattrape, tu fonces tête baissée et tu croises les doigts », lui répond-il, signe d’une volonté farouche de s’en sortir malgré les éléments contraires.

MISE EN SCÈNE RACÉE

Depuis sa plus tendre enfance, Naoufel possède un enregistreur basique sur lequel il stocke des sons divers et, en particulier, la voix de ses parents. Le sound design est à cet égard exemplaire –à l’instar de la musique entêtante de Dan Levy. Il installe et diffuse une angoisse sourde teintée de mélancolie, qui n’est pas simplement là pour faire joli et qui participe de la grande réussite plastique du film. Le rendu numérique est parfait, doux et « senti » comme du dessin ; l’animation, d’une fluidité exemplaire. Le sens du cadrage et du montage de Jérémy Clapin frôle quant à lui la perfection. Il n’est pas interdit de penser à Brian De Palma auquel l’enregistreur renvoie (Blow Out), ainsi que le pistage initial de Gabrielle par Naoufel (Pulsions, Body Double). Le film est totalement « depalmesque » dans sa dimension obsessionnelle mais aussi dans son travail sur la profondeur de champ et certains angles de prises de vues. C’est bien simple : on n’a pas vu une mise en scène aussi racée dans le cinéma français depuis Jacques Audiard. À l’instar des films d’animation japonais pour adultes, J’ai perdu mon corps place la barre très haut à tous les niveaux. Dire qu’on attend la suite avec impatience relève de l’euphémisme.

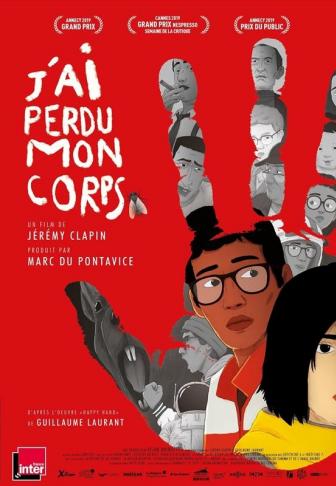

J'ai perdu mon corps

J'ai perdu mon corps