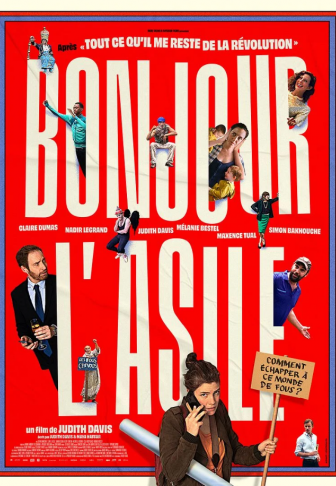

Six ans après Tout ce qu'il me reste de la révolution, Judith Davis signe une nouvelle comédie "engagée, en colère, mais pas cynique."

"Jeanne quitte quelques jours le stress de la vie urbaine pour aller voir sa grande amie Elisa, récemment installée à la campagne. Au cœur des bois voisins, un château abandonné devenu tiers-lieu, foisonne d’initiatives collectives. Elisa aimerait s'y investir, mais entre biberons et couches lavables, elle n'en a pas le temps. Jeanne, en militante des villes, n'y voit aucun intérêt. Quant à Amaury, promoteur en hôtellerie de luxe, le château, lui, il veut l'acheter. Tous trois convergent malgré eux vers ce lieu d’entraide et de subversion... Mais combien de temps cet asile d’aujourd’hui pourra-t-il résister à ce monde de fou ?"

Cette semaine, la comédienne Judith Davis (Jacquou le Croquant) revient sur grand écran avec sa deuxième réalisation, Bonjour l'asile. Une comédie dans la veine de son premier long, Tout ce qu'il me reste de la révolution, qui multiplie les interrogations sociales. Et qui est portée par les mêmes comédiens fidèles : Claire Dumas, Maxence Tual, Nadir Legrand, Simon Bakhouche...

Pourquoi a-t-il fallu patienter six ans pour qu'elle revienne avec une nouvelle mise en scène pour le cinéma, tout aussi engagée et mélangeant les genres que sa première réussite ? Quand on l'a rencontrée au festival de Sarlat, c'est la question qui nous brûlait les lèvres.

Première : Votre premier film avait reçu un accueil chaleureux en 2019. Pourquoi avoir mis si longtemps à tourner celui-ci ?

Judith Davis : Parce que... la vie ? (rires) Il y a plusieurs raisons, en fait. J'ai eu un enfant, déjà, et sur le plan professionnel, quand je ne suis pas en train de faire des films, j'écris des spectacles ou je suis en tournée avec mon collectif. Ma vie se divise comme ça depuis des années. Et puis, il faut du temps pour écrire un film. C'était important pour moi de continuer sur ces deux facettes de ma vie professionnelle, car elles sont très complémentaires. Le cinéma et le théâtre, ce sont des langages très différents. Le second, c'est une activité très collective, alors que le premier c'est davantage 'mon' projet. J'essaie tout de même de lier les deux en écrivant des films sur mesure pour l'Avantage du doute, avec qui on joue sur scène depuis 2006. C'est pour ça qu'on retrouve les acteurs de mon premier long dans le deuxième.

Vous les retrouvez justement dans un film qui repose énormément sur l'idée de groupe, sur un lieu déchange, de solidarité.

C'était extrêmement important pour moi. J'aime cette idée du collectif : pouvoir, dans la fabrication du film, apporter cette dimension. Ce ne sont pas juste des acteurs qui viennent défendre leur partition, ils sont partie prenante de toutes les problématiques que soulève le film.

C'est vrai que dans Bonjour l'asile, vous multipliez les sujets. Un peu comme dans Problemos, d'Eric Judor : en plus de la question du collectif, on passe du féminisme à l'écologie, de la vie de famille à l'épanouissement par le travail... Pour tenter de changer les choses, il faut être sur tous les terrains à la fois ?

Ça peut avoir une apparence assez baroque d'avoir plein de sujets, mais en fait, la ligne transversale, elle est très claire et elle est commune à tous et à toutes ces facettes. Pour que ça dépasse la question de la blague, il faut déployer un arsenal de questionnements. C'est pour ça que le film va dans toutes ces directions... Et parce qu'on avait envie de parler de tout cela avec le groupe : c'étaient des problématiques qu'on avait les a déjà traitées au théâtre ou des questions qu'on se pose depuis longtemps, des débats qu'on a eus, des désaccords qu'on a expérimentés, qu'on a traversés. Donc ça, c'est hyper important sur le plateau, ça crée une ambiance très particulière, où l'on peut inviter l'équipe technique dans notre monde et casser tout le côté très pyramidal du cinéma, qui est moins ma vision du monde.

Vous êtes actrice, co-scénariste et réalisatrice sur ce film, et pourtant on le perçoit tout le temps comme un film de groupe.

Merci. C'est peut-être parce que j'expérimente la question collective depuis longtemps ? On n'a pas de chef, on partage la décision, on doit écrire à la fois seul et collectivement. L'exercice de la démocratie, du partage et de la responsabilité, c'est quelque chose que je vis dans ma tête et dans mon corps depuis très longtemps. Je crois aussi que c'est une des clés de ce dont le monde manque extrêmement cruellement. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler comme ça, c'était pour qu'il y ait un endroit dans ma vie sociale, professionnelle, où le monde n'était pas absent. On ne ferme pas la porte pour s'enfermer dans son bureau, quand on est un collectif, on est dans le monde.

Quand on est en groupe, on échange, on parle, on débat... Votre film s'ouvre dans une certaine cacophonie avant de laisser place à des mots plus importants, qui prennent davantage de sens.

Exactement. Le film interroge beaucoup la question du langage, la question des mots. Les mots sont commercialisés comme tout le reste. Le point de départ, ce 'Bonjour l'Asile', c'est vraiment cette espèce de parasitage permanent, ce bavardage incessant. Les voix du bus, du métro... Parfois, on ne parle même plus à des humains, ce sont des enregistrements de voix, des AI, on nous donne des ordres... On essaie de survivre à coup de mot de passe où ce n'est même plus du langage. Tout est disloqué. Puis surgissent des mots plus essentiels. Il peut y en avoir un qui veut sortir, mais qu'on n'arrive plus à dire, aussi. On voit que certains hommes doivent se réhabituer à dire des mots du corps féminin qui les gênent, les embarrassent. Il y a cette jeune femme qui a d'un seul coup besoin de parler à son père, mais qui ne veut pas qu'on règle ça dans la cuisine ou dans le foyer. Elle a besoin que ce soit fait de manière collective, dans une cérémonie qu'on invente. Parce que tout ce qu'on vit dans nos maisons, avec nos pères, nos mecs, avec nos amis, nos enfants... eh bien c'est peut être plus politique que ce qu'on croit. Cela ne relève peut être pas que de l'ordre de l'intime.

C'était une idée qui parcourait déjà Tout ce qu'il me reste de la révolution, d'ailleurs.

Dans mon premier film, il était question d'une reprise de la parole. Avec ces habitants d'une ville, dans une ère où même se parler était devenu compliqué, qui veulent développer quelque chose qui compte à leurs yeux. Sauf qu'ils n'ont pas le bon langage pour exprimer ce qui leur tient tellement à coeur. Parce qu'on a pas les chiffres, parce qu'on n'est pas expert, parce qu'on sait pas. Dès qu'on a un rêve, on est très vite infantilisé. Le premier film affirmait ça très fort. Le deuxième, ça va plus loin. C'est comme si le collectif du premier film avait des enfants et réunissait cette communauté, ce foyer, cet endroit où autre chose est possible.

Vous liez tout cela autour de la question du jeu, en montrant d'abord vos personnages à la limite de la caricature, pour mieux briser par la suite les idées reçues ?

Le jeu est partout, il nous fait vivre, il y a le jeu des enfants, et celui des adultes, ce qui 'déjoue' justement les mises en scène sociales. Et puis il y a le jeu qui a oublié qu'il était un jeu, toute cette manière d'être dans des personnages sociaux. Cette idée de masque social neutre. Qui est aussi une façon de jouer, mais qui est un jeu inconscient de lui même. Oui, il y a cette idée que tout le monde est la caricature de quelqu'un, et j'essaie de le faire dans le registre de la comédie parce que je pense que si on ne rit pas de ce qui nous arrive, ça devient vite extrêmement sombre. Les violences qui nous sont faites politiquement et écologiquement, c'est très, très grave. Donc j'essaie de maintenir de la vie. Et la vie, ça passe par les émotions et par le rire. Ça me permet de poser des émotions plus dures sans qu'elles nous fassent sombrer. Parce que le désespoir est possible aussi.

Comment avez-vous trouvé le ton du film, justement ? Comment doser son humour avec toutes ces problématiques écologiques et sociales plus graves ?

L'humour, chez moi, ça passe aussi par l'esquisse. Je l'associe au croquis : on croque un personnage et j'aime bien ça. J'aime bien cette idée de commencer avec eux en rassurant sur sur les a priori que tout le monde pourrait avoir. C'est vrai qu'on est toujours la caricature de quelqu'un : quand on a été visiter le décor qui nous a servi à faire la maison d'Amaury, avec le chef-op, on est sortis, on s'est dit : 'Oh la la, qu'est-ce qu'ils ont dû penser de nous !' On se regardait en rigolant, on était là avec nos vieilles parkas, nos grosses chaussures... nos fringues de repérages pleines de boue, en fait, parce que tu es dans cette phase de préparation d'un film, tu ressembles à rien ! Et on était là à visiter la maison des bourgeois... (rires)

Jouer avec la caricature, ça suppose de trouver un certain équilibre pour ne pas basculer dans le cynisme. Comment avez-vous réussi à rester sur le fil ?

C'est assez profond je pense, d'interroger la question de l'humour comme ça. Le cynisme, c'est pas possible pour moi. Effectivement, parfois on est fatigué, on peut pas s'empêcher de sortir des trucs du genre : “Non mais ils sont graves...', mais en fait pour moi, c'est une limite éthique très forte. S'il n'y a pas de tendresse, s'il n'y a pas une prise de risque en disant : 'ça, j'y crois'... Je tenais à tout cela, quitte à m'en prendre plein la gueule. Je sais très bien qu'il y a des gens qui diront : 'Oui, c'est sympathique, bon...' Qui seront dans l'infantilisation. Quand on essaie de dire quelque chose de sincère, ça passe ou ça casse en une seconde. En plus, là, j'assume des choses fortes, avec des ruptures de ton, avec quelque chose d'assez impur. Ça ne m'intéresse pas de laisser le spectateur tranquille et de lui dire avec de la musique et des images stylées que 'C'est ça un bon film.' Je suis attaquable, à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est ça qui me donne aussi le droit de le faire. Car je pense que ça se voit que c'est sincère. Si c'est sincère, pas cynique, ça m'autorise à créer du rire et à créer des caricatures. C'est un film engagé, en colère, mais pas cynique.

Pourquoi Judith Davis s’intéresse à l’engagement dans Tout ce qu’il me reste de la révolutionLa question de la colère est intéressante : il y a notamment une scène très forte où des personnages dénoncent eux-mêmes leurs défauts. Ils affirment face caméra des choses dures. Comme s'ils avaient pris un sérum de vérité.

C'est un dispositif que seul le cinéma ou l'art permet. L'époux prend une sorte de potion magique qui lui permet d'avoir accès à ce qui est inconscient. Ou un sérum de vérité, oui, j'aime bien cette image. Il ressent ces cinq minutes de honte devant sa femme parce qu'il est intelligent, il est sensible, au fond. Franchement, il ressemble à mes potes, il a quelque chose de très familier. Il est parfaitement sincère dans son engagement écologiste, par exemple. Il a mis tout en place pour et c'est très louable. On peut critiquer, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais on ne peut pas lui retirer cela. Sauf que ça ne le rend pas plus ouvert sur la manière dont il jouit de l'exploitation du temps et du corps de sa femme dans la gestion de l'espace domestique et dans le soin apporté aux enfants. Il le sait parce elle a dû lui filer, je sais pas, une bibliothèque entière de bouquins féministes, donc il a bien dû finir par en lire un dans le bain. Mais cinq minutes de honte quand elle lui fait remarquer ne valent rien par rapport à une vie entière de confort.

Craignez-vous la perception du film ? Que le public se prenne ce genre de scène en pleine figure ?

Je reconnais qu'il faut accepter de baisser la garde pour entrer en communication avec ce film. Peut être plus pour les hommes d'un certain âge ? Si tu ne veux pas baisser la garde sur les questions esthétiques, sur les questions éthiques, sur ton mode de vie, etc., tu peux ne pas avoir envie d'entrer en relation avec ce film, ça je peux l'entendre. Enfin, pour moi, c'est un film à montrer à nos amis, mecs, patrons... à nos papas aussi. Parce qu'en parallèle de cette critique, je montre aussi une réalité. Je reconnais dans mes personnages masculins des gens que j'aime, qui continuent à s'épuiser dans la réussite. Dans la performance, dans ce modèle assez viriliste qu'est celui du capitalisme où tout est une récompense, que ce soient les biens de consommation, la bagnole dans laquelle on roule ou sa montre, la nana qu'on a... Même si c'est dit avec plein de béquilles, ou d'autres fois affirmé très clairement, je pense que ce modèle là d'identification de ce que doit être un homme est morbide, mortifère. Les hommes s'abîment à penser qu'ils doivent être dans une performance permanente. C'est très grave ce qu'on leur fait, ce qu'ils se font eux mêmes.

Sans spoiler, votre générique de fin, rempli de dessins d'enfants cruels, résume parfaitement cette volonté de "croquer" vos personnages.

L'inspiration du générique de fin, c'était clairement la malice qu'il peut y avoir chez Goya ou chez à Bosch. Décrire des situations assez infernales, des déraillements, des petits bonhommes qui sont lancés dans le train à grande vitesse, qui peut dérailler à tout moment. Les dessins, c'était aussi une manière de finir sur la possibilité pour Elisa, et d'une manière métaphorique pour le film et pour tout un chacun, de créer à nouveau. Retrouver la mécanique des amis qui s'aiment et qui travaillent ensemble. Je trouvais ça beau cette amitié, militante et tendre, qui se remet en marche. Mais sur la nature des dessins, les inspirations, elles sont aussi du côté du carnaval. Dans le carnaval, il y a quelque chose de l'ordre du grotesque. C'est une catharsis. D'ailleurs, le carnaval traverse le film de part en part, avec les costumes, avec le jeu, avec les cérémonies, etc.

Vous avez une démarche touchante dans ce générique : vous remerciez vos sources d'inspirations. C'est rare de voir ça au cinéma. Présenté de cette manière, en tout cas.

Evidemment, je remercie la troupe dans le générique de fin, car elle est pour moi une inspiration constante et générale. Je remercie également des personnes internées, des artistes d'art brut dont je me suis inspirée pour certaines parures, pour les costumes de cérémonie de l'asile. Comme cet 'homme serpillère' qui fait écho à un homme de ménage au XIXᵉ siècle dans un asile à Turin. Tous les jours il défilait des serpillières ou des chiffons usés récupérer les fils et se tricotait une parure d'empereur qu'il mettait le lendemain pour faire son travail. Il y a cet homme Deliveroo aussi, qui a sa traîne immense derrière lui. C'est comme s'il avait fabriqué, de sa condition terrible, une dignité retrouvée. Il y a quelque chose de l'ordre des maîtres fous de Jean Rouch que j'essaie de transposer à l'écran.

En remerciant mes inspirations, je salue aussi des artistes tels que Liora Jaccottet, qui est une comédienne, autrice et metteuse en scène. C'est à elle qu'on doit la scène entre Jenny et son père, quand elle essaie de dénouer quelque chose en impro. Ce texte vient du travail de Liora au théâtre. Pour moi, il y a une différence entre se dire qu'écrire un film, c'est prendre des inspirations partout et citer clairement ses inspirations. J'aurais pu remercier tous mes potes, mon mec, ma mère... mais il y a une différence entre être dans un bain qui fait qu'on se sert de tout et vraiment reprendre une scène qui a été inventée par quelqu'un d'autre. Et ce qu'elle a créé a véritablement nourri ma réflexion, ça semblait normal de la remercier ainsi.

Judith Davis : "On ne rentrait pas dans les cases"

![Magma, avec Marina Foïs : "Le volcan est une métaphore" [bande-annonce]](/sites/default/files/styles/scale_crop_640x360/public/2025-01/Capture%20d%27%C3%A9cran%202025-01-24%20100220.png|/sites/default/files/styles/scale_crop_1280x720/public/2025-01/Capture%20d%27%C3%A9cran%202025-01-24%20100220.png)

Commentaires