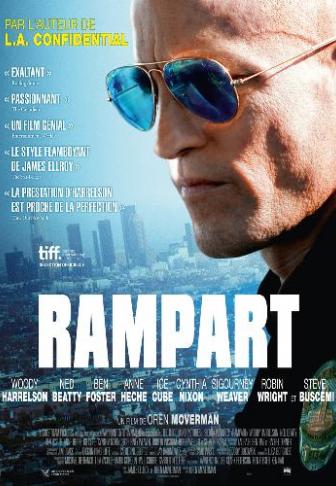

Du noir, du noir, du noir : Rampart avec un Woody Harrelson déchaîné et Killer Joe de William Friedkin font l'événement. Pas de doute, le film du jour c’est Rampart d’Oren Moverman adapté de James Ellroy. C’est du pur LA Noir : l'action se situe en 1999, et s’inspire d’une série de scandales qui a éclaboussé la division Rampart du LAPD. Moverman (dont le précédent The messenger, déjà avec Woody Harrelson, a été nommé à l’Oscar mais pas pour autant distribué en France) a concentré les affaires (corruption, brutalité, racisme) sur un seul homme, Dave Brown, surnommé « date rape » parce qu’il a peut-être exécuté un violeur en série. Il est probable que Moverman ait mis de l’eau dans le vin d’Ellroy en humanisant - si possible - son personnage, lequel résume la complexité qui a toujours été à l’œuvre dans la construction et l’évolution du LAPD. En perpétuel manque de moyens et d’effectifs, le département a dû compenser en recrutant des agents et des officiers particulièrement durs. Et comme le Code est impossible à appliquer à la lettre parce qu’il ne correspond pas à la réalité, les flics sont obligés de tordre la loi pour obtenir des résultats. Dave Brown est un de ces flics de la vieille école, fumeur, buveur, dragueur, et particulièrement déphasé dans le Los Angeles de la fin des années 90. Pour ses ex-femmes et ses filles (avec qui il vit toujours), il passe pour un incorrigible réac, et ses poses de macho sont de moins en moins tolérables. Pour ses supérieurs, il est de plus en plus gênant. Surtout, il accumule les bourdes : la dernière étant de se faire filmer en train de bastonner un suspect. De loin, cette description d’une descente aux enfers peut donner l’impression d’avoir été mille fois vue, mais Rampart réussit à renouveler le thème en lui donnant une complexité inédite. Harrelson y est pour beaucoup, on le voit dans chaque plan, dur, méchant et sûr de lui (jusqu’à un certain point) et c’est probablement le rôle de sa carrière. Mais ses camarades sont bien servi(e)s aussi , particulièrement Sigourney Weaver, Robin Wright et Anne Heche. La mise en scène les met aussi en valeur, on sent l’improvisation dans les séquences les plus émotionnellement fortes, et le chef op est un sérieux candidat à l’oscar. Réflexion faite, on dira que c’est le film de la semaine. L’intérêt de ce festival, qui se caractérise par l’abondance des projections, c’est que cette profusion permet de faire le tri rapidement, un film faible mettant un autre en valeur et vice versa. Sous cet angle, Twixt de Francis Ford Coppola, n’est pas le meilleur film de la journée. Il semble qu’arrivés à un certain âge, les grands cinéastes se permettent tout. C’est ce qu’il fait avec Twixt, une xème variation sur le thème de l’artiste en quête de renouvellement. Cette fois, un écrivain lassé d’écrire des histoires de sorcellerie (Val Kilmer) communique avec Edgar Poe pour résoudre le mystère d’une série de meurtres qui ont ensanglanté la petite ville où il s’est arrêté. Le tout fera l’objet d’un roman. Il y a de la couleur, du noir et blanc, des scènes de délire, des séquences en relief, des vampires et des jeunes en Harley. On dirait un mélange surchargé de Twin peaks et des films de Sofia (sa fille), mais ça rappelle surtout le très kitsch Repaire du ver blanc que Ken Russel avait réalisé en fin de carrière avant de ne plus tourner que pour la télé.Le hasard me met dans la salle qui passe The awakening de Nick Murphy. C’est un film de maison hantée à l’ancienne qui utilise tous les vieux trucs d’avant les effets numériques avec une certaine efficacité (les frissons ne sont pas dûs à la seule clim), mais, hélas, le scénario s’embourbe dans une invraisemblance irrémédiable. Dommage, la rencontre de Rebecca Hall et de Dominic West aurait pu fonctionner . Faute de ne pas avoir fait la queue suffisamment à l’avance, je rate Shame de Steve Mc Queen. Pas grave, à la place je vais voir The day de Doug Arniokoski, un petit film post apocalyptique qui rappelle beaucoup La route, mais croyez-le ou non, qui fonctionne beaucoup mieux. Il devrait faire le tour des festivals de genre avant de débarquer direct en vidéo.Suit le gros morceau que beaucoup attendent : Killer Joe, le dernier William Friedkin. Sur fond de rockabilly, les premières images (Emile Hirsch qui frappe à la porte d’une caravane sous la pluie, un molosse qui aboie, un gros plan sur la touffe de Gina Gershon qui vient lui ouvrir) annoncent un opéra white trash avec tous les potentiomètres dans le rouge. Presque. Au bout de quelques plans, les longues tirades rappellent que le scénariste est Tracy Letts, le dramaturge déjà auteur de Bug. Il y aura donc une bonne part de théatre filmé. N’empêche, l’histoire a l’air de vouloir tendre un miroir à l’Amérique profonde (on est à Dallas) comme Tennessee Wiliams et d’autres ont pu le faire avant. Cette fois, et c’est peut-être encore une manifestation du syndrome du cinéaste qui n’a rien à perdre, Friedkin va tellement loin qu’il met au défi les exploitants américains de sortir son film. Pas tellement pour la violence cartoonesque mais pour le sexe et les implications de l’histoire : une famille de dégénérés engage un tueur pour se débarrasser de la mère et toucher l’assurance. Comme ils n’ont pas de cash pour payer d’avance, ils laissent en garantie la cadette de 12 ans (Juno Temple) au tueur qui ne se prive pas pour s’en servir. Il y a de la nudité, des scènes explicites ou non. La plus mémorable est un simulacre de fellation sur un pilon de KFC. Il faut le voir pour le croire. C’est le genre de film qui donne envie de faire partie du comité de censure pour assister aux délibérations. Je rate The Alps, à la place je vois Oh my god de Tanya Wexler, une comédie facile et anodine sur l’inventeur du godemiché et ses rapports avec une féministe anglaise au XIXème siècle. Le vrai choc c’est de découvrir Rupert Everett, dans un petit rôle, défiguré par les substances qu’il semble s’être injecté dans les joues pour les gonfler. Pour terminer, You’re next du jeune Adam Wingard est un slasher particulièrement acclamé par le public du Midnight madness et il semble qu’il ait également séduit les acheteurs. Pourtant le début fait redouter le pire avec ses effets épuisés et son humour débile qui désamorce dangereusement la dynamique du massacre. Avec de la patience, un personnage émerge du lot et donne vaguement du sens à cette histoire de famille nombreuse mystérieusement massacrée dans sa propre maison.

Commentaires