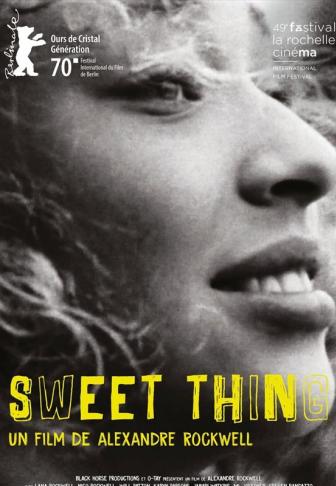

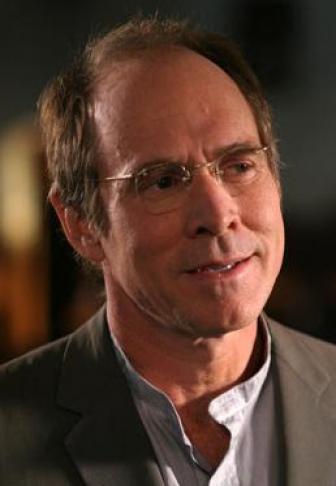

Chronique d’une famille dysfonctionnelle à travers le regard de deux ados en quête de survie, Sweet Thing marque le grand retour du réalisateur culte d’In the soup. Rencontre avec un survivant.

Quand naît l’idée de Sweet thing où vous dirigez vos deux enfants Lana et Nico ? Dans la foulée de Little feet en 2013 où tous deux apparaissaient pour la première fois devant votre caméra ?

Alexandre Rockwell : Je vis à Los Angeles qui est une ville géniale si vous êtes une orange ou un pamplemousse. Mais pas si vous êtes un cinéaste ! (rires) Je devenais de plus en plus frustré à ne voit aucun de mes projets aboutir. J’arrivais au bout de mes économies mais je ne pouvais pas me résoudre à ne plus tourner. Alors j’ai pris ma vieille caméra Bolex, mes deux enfants et je me suis lancé dans Little feet. Une histoire simple, un road movie avec l’envie de saisir quelque chose de leur enfance. Et je crois que si j’ai un talent, c’est la capacité à capter le charisme et le mettre en valeur. Or mes enfants possèdent ce charisme. Ce n’est pas le papa gâteux de ses gosses qui vous le dit mais les critiques que j’ai pu recevoir avec ce film en 16 mm noir et blanc. Puis du temps s’est encore écoulé. Et de nouveau, j’ai manqué d’argent. J’ai alors demandé à femme si je pouvais utiliser l’argent mis de côté pour payer notre assurance pour faire un film. Elle a accepté. Et cette fois- ci, j’ai eu envie de filmer leur adolescence, raconter une histoire où ils allaient se plonger dans la brutalité de l’âge adulte en jouant à fond sur le contraste. Je savais qu’ils seraient capables de le faire. Alors je me suis lancé. Et les dieux du cinéma ont été avec moi !

Comment travaillez- vous avec eux ? Vous répétez beaucoup ?

Non. La répétition ce fut leurs naissances ! (rires) C’est donc ma femme qui en est responsable. Après, je les connais par cœur, on est très proches, donc je sais ce qu’ils peuvent faire ou non. Mon job à moi c’est le diriger en étant le plus précis possible sur ce que je vais leur demander pour qu’ils n’aient plus à jouer mais à faire des choses très précises.

Pourquoi encore tourner le noir et blanc ?

Je ne trouve de la beauté que dans le chaos. La perfection me fait décrocher. Et j’aime le noir et blanc car il magnifie les visages, les imperfections que je cherche.

Par sa fougue adolescente, Sweet thing a des allures de premier film…

Vous ne pouvez pas me faire plus beau compliment. Car c’est exactement ce que je recherchais. Certains attendent sans doute qu’au fur et à mesure des films, mon cinéma soit plus sophistiqué. Or rien n’est plus dur que désapprendre au fil des longs métrages. Pour retrouver le surgissement spontané de mes débuts. C’est en tout cas ce à quoi je m’emploie : tutoyer à nouveau cette innocence qui était la mienne. C’est pour cela que j’utilise beaucoup d’acteurs non- professionnels et que j’écris des scènes où la surprise peut surgir à tout moment.

En 1992, votre troisième long métrage, In the soup, a marqué les esprits et fait de vous l’un des plus solides espoirs du ciné US indépendant de l’époque. Mais aucun de vos films n’est sorti en France depuis Louis et Frank en 1998 et vous n’en avez tourné que 4 en 23 ans. Est- ce qu’à un moment, vous avez songé tout arrêter ?

Je fais des films parce que ça m’est indispensable. Sinon, je deviendrai fou. Et dès que j’ai une nouvelle idée, j’oublie instantanément tous les coups que j’ai pu prendre, toutes les larmes que j’ai pu verser sur le projet précédent. Rien ne compte que d’aller au bout de cette nouvelle idée. Je n’aime rien tant que relever les paris impossibles.

Qu’est ce qui a le plus changé à Hollywood depuis vos débuts ?

Ca devient de plus en plus dur de vivre d’un certain type de cinéma indépendant. Je ne compte plus les producteurs que je connais qui sont partis bosser dans l’immobilier. Pour moi, il existe toujours un public pour ce type de cinéma mais il faut arriver à monétiser ces films. Et je suis persuadé qu’on y arrivera. Cependant, à mes yeux, le cinéma a été détourné par une certaine élite, dans laquelle je m’inclus. On a eu tendance à trop oublier le côté populaire de cet art et le fossé se creuse entre d’un côté les pop corn movies et de l’autre le pur cinéma d’auteur. Et à terme, ce danger est mortel. Voilà pourquoi je suis si heureux que mon film sorte en France. Plus jeune, voir des films à Paris a été mon école de cinéma et pour moi, cette ville reste la capitale du cinéma. Vous avez toujours un nombre incroyable de salles ! Or malgré Netflix, Amazon et les autres, rien ne remplace chez moi le fait de rentrer dans une salle et de regarder un film entouré d’inconnus. C’est comme une expérience religieuse.

Commentaires