Peter Fonda s’est éteint à l’âge de 79 ans, vendredi 16 août 2019, des suites d’un cancer. Il y a quelques mois nous le rencontrions afin de revenir sur la genèse d'Easy Rider qui fêtait ses 50 ans. Entretien ultime, fleuve et culte.

Article mis à jour le 17 août 2019.

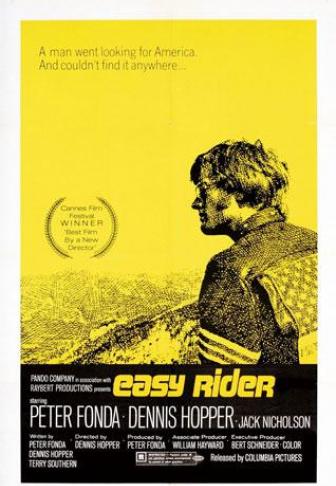

Article du 17 juillet 2019 : Cinquante ans après sa présentation au Festival de Cannes, Easy Rider revient célébrer son demi-siècle dans le cadre de Cannes Classics. Le producteur, acteur et coscénariste Peter Fonda retrace la genèse du film qui a consacré le Nouvel Hollywood, inventé le road-movie et enterré les 60s dans un flash d’acide et de violence.

En devenant à la surprise générale le troisième plus gros succès de l’année 1969 aux États-Unis (derrière Butch Cassidy et le Kid et Macadam Cowboy), Easy Rider confirmait la déroute du système des studios et devenait l’emblème d’un des étés les plus chauds de l’histoire US – festival de Woodstock, exactions de la Manson family, premier homme sur la Lune... Relecture sur deux-roues du Sur la route de Jack Kerouac, nourri de cinéma d’exploitation autant que de la modernité Nouvelle Vague, Easy Rider était, aussi, une rumination sur les mythes de l’Ouest et l’Amérique des pionniers, comme nous l’a rappelé Peter Fonda lors d’une longue conversation où s’est invité à plusieurs reprises le spectre de son père, Henry Fonda.

PREMIÈRE : Easy Rider s’apprête à fêter ses 50 ans. Donc, euh... joyeux anniversaire ?

PETER FONDA : (Rires.) Merci ! On a tourné le film en 1968, mais c’est vrai qu’il est officiellement né l’année suivante, lors de sa première projection publique au Festival de Cannes. Dennis [Hopper], Jack [Nicholson] et moi étions super contents d’être là-bas, c’était excitant. On savait qu’on tenait un truc fort, qui allait faire enrager l’establishment. Les huiles de la Columbia avaient failli s’étouffer quand elles avaient appris que c’était notre film qui allait représenter la délégation américaine. La presse nous a beaucoup aidés. Mai 68 était encore dans l’air et tous les journalistes étaient à la recherche du dernier truc à la mode. Et le dernier truc à la mode, c’était nous ! Dennis aurait bien aimé qu’on décroche la Palme d’or.

C’est finalement If.... qui l’a remportée, un autre film sur la jeunesse.

Oui, mais fait par des vieux ! C’était du cinéma beaucoup plus traditionnel qu’Easy Rider. Ils ont créé un prix spécial pour nous, le prix de la première œuvre. C’était bon pour l’ego de Dennis, il avait besoin d’être rassuré. Quand j’y pense, l’histoire du film est vraiment liée à la France. Parce que tout ça ne serait peut-être pas arrivé sans mon séjour à Roscoff.

Racontez-nous...

Je tournais là-bas un film avec Vadim et ma sœur Jane (Histoires extraordinaires) et Terry Southern est passé nous rendre visite. Vous voyez qui est Terry Southern ?

Une sommité de la contre-culture, le scénariste de Docteur Folamour !

Oui, et de Barbarella. L’avantage des tournages en France, c’est que les déjeuners durent des heures. Donc, quand Terry m’a demandé sur quoi je travaillais, j’ai eu le temps de lui raconter en détail la vision que j’avais eue pour Easy Rider. Terry m’a dit : "Je suis ton homme." – "Tu rigoles, Terry, ton salaire de scénariste, c’est le budget du film." Mais il était sérieux, il voulait vraiment le faire. Le soir, en rentrant à l’hôtel dans la voiture de Vadim (une DS 19, si mes souvenirs sont bons), on était encore en train d’en parler sur la banquette arrière. Vadim faisait la course avec Serge Marquand sur les routes de campagne, il roulait à 150 kilomètres à l’heure, mais nous, on s’en foutait, on délirait sur Easy Rider ! Jane s’est tournée vers nous pour savoir ce qu’on complotait et Terry lui a répondu : "Ton frère vient d’avoir l’idée de film la plus commerciale de tous les temps ! Et je vais l’écrire !" Jane a cru qu’on était défoncés, mais même pas. Du moins pas encore ! (Rires.) C’est là que ça a vraiment commencé. When Terry joined the band.

Vous pensiez vraiment à Easy Rider comme à un film commercial ?

Disons que je savais qu’il y avait un public. En 1967, j’étais à Toronto pour la promotion de The Trip de Roger Corman, écrit par Jack Nicholson. Je me suis retrouvé assis au premier rang d’une conférence de Jack Valenti, qui venait d’être nommé par le président Johnson à la tête de la Motion Pictures Association of America – une association totalement inutile, si vous voulez mon avis. Dans un immense auditorium rempli de distributeurs et d’exploitants de salles, Valenti s’est lancé dans un speech invraisemblable, avec son gros accent texan : "Mes amis, il est temps que nous arrêtions de faire des films avec des motos, du sexe et de la drogue." Et il a dit ça en me regardant droit dans les yeux ! Il prononçait le mot "sexe" comme un télévangéliste. C’était dingue. Fucking far out, man !

Vous avez donc décidé de faire le film ultime avec des motos, du sexe et de la drogue...

Ouais ! Je suis remonté dans ma chambre d’hôtel, où je devais signer des autographes à la chaîne, des photos en noir et blanc pour les enfants ou les familles des exploitants. "Chère Dolorès, meilleurs vœux, paix, Peter Fonda", ce genre de trucs. Et soudain, j’ai flashé sur une image des Anges sauvages [Roger Corman, 1966], avec Bruce Dern et moi, à moto, sur le sable de Venice. C’était une drôle de photo : nous étions méconnaissables, éclairés à contrejour. Je me suis demandé qui au service marketing avait pu penser que c’était une bonne idée de dédicacer ce truc. Puis j’ai eu une illumination, comme une déflagration dans mon cerveau. Je me suis dit : voilà le film qu’il faut faire. Pas l’histoire d’une centaine de Hells Angels qui se rendent à l’enterrement de l’un d’entre eux – ce qui était le sujet des Anges sauvages. Non. Juste deux mecs qui traversent le pays à moto.

Une vision de western...

Voilà. Ils voyagent dans l’Ouest de John Ford. J’ai repensé à Monument Valley, aux grands films de Ford – mon père en avait fait quelques-uns. Puis j’ai imaginé que ces gars devaient aller vers l’Est. Ils viennent de se faire un gros paquet de fric et ils partent en Floride prendre leur retraite. L’Est, c’était en référence au livre d’Hermann Hesse, Journey to the East (Le Voyage en Orient).

Comment avez-vous su que Dennis Hopper serait le réalisateur idéal pour ce film ?

J’avais déjà écrit un scénario avec Dennis. Il était photographe, il avait l’œil, il savait cadrer, il comprenait la caméra mieux que moi. Je le connaissais depuis son mariage avec Brooke Hayward en 1960. La réception, à New York, avait eu lieu dans l’appartement de ma sœur Jane. On avait sympathisé, puis pris l’habitude d’aller au cinéma ensemble, au Pasadena Playhouse.

Vous alliez voir quoi ?

On trippait sur Buñuel. L’Ange exterminateur, Un chien andalou, L’Âge d’or, Viridiana... Sur Welles aussi, La Splendeur des Amberson, et les comédies musicales de Busby Berkeley. On adorait parler mise en scène. Quand j’ai tourné mon premier film, à 22 ans, je me suis rendu compte que les gens ne s’intéressaient pas vraiment au cinéma comme Dennis et moi. J’ai toujours adoré le cinéma, ça n’avait rien à voir avec le fait que j’étais le fils de mon père. Bref, je savais que Dennis assurerait... Et je me suis aussi dit qu’il serait parfait pour l’autre rôle, qu’on ferait un bon duo. Donc, depuis ma chambre d’hôtel de Toronto, je l’ai appelé, il était 4 heures et demie du matin, mais j’en avais rien à foutre, je l’ai réveillé et je lui ai raconté. Il a adoré. On s’est réconciliés au passage, car on était fâchés, mais ce serait une histoire beaucoup trop longue à raconter... Je lui ai dit : "Tu réalises, je produis, on écrit et on joue tous les deux dedans. Comme ça, on fera des économies !" On a ensuite rencontré Bert Schneider et Bob Rafelson, qui nous ont demandé de combien on avait besoin. J’ai répondu 360 000 dollars, parce que c’était le budget des Anges sauvages. Faire des bons films pour trois fois rien, c’est ce que nous avait appris Roger Corman. Et c’est aussi grâce à Corman que je savais qu’il existait un public pour un tel film. Le tournage a été un formidable moment de camaraderie. L’équipe était très bien traitée : tout le monde pouvait utiliser ma carte bancaire ! (Rires.) Une expérience merveilleuse, même si j’ai failli y laisser ma peau.

Comment ça ?

À Taos, au Nouveau-Mexique, je n’arrêtais pas de tousser. Je ne m’en faisais pas plus que ça, mais Paul Lewis, le directeur de production, a insisté pour que j’aille chez le médecin, qui m’a diagnostiqué une broncho-pneumonie. Un truc vraiment sérieux, qui peut être mortel ! J’ai dû foncer à l’hôpital, j’y ai passé plusieurs jours, et le tournage a continué sans moi. Quand je suis revenu, on a filmé la scène devant le commissariat, où Jack Nicholson sort sa bouteille de whisky et boit à la santé de D. H. Lawrence. Je lui demande : "Jack, d’où tu sors ça ?" Et il m’explique que pendant mon séjour à l’hôpital, lui et Dennis sont allés prendre de l’acide sur la tombe de D. H. Lawrence ! "Sympa les gars ! Je suis à l’article de la mort et vous vous payez du bon temps." J’ai fait semblant de le gronder, et il s’est vraiment senti coupable ! Mais comment en vouloir à Jack ? Il rayonnait sur ce tournage. Il était magnifique. Après dix ans de vache enragée, on le laissait enfin s’exprimer en tant qu’acteur. C’était une renaissance pour lui.

Grâce à Easy Rider, on peut dater le moment précis où Jack Nicholson devient une star : quand son personnage fume son premier joint et délire sur l’invasion des Vénusiens...

Oui. Il y avait beaucoup d’impro dans le film, mais Dennis avait écrit ce monologue en amont. Moi, mon seul job, c’était de ne pas exploser de rire !

C’est facile de jouer défoncé ?

Oh, c’est pas un problème... Mais j’avais 28 ans ! Aujourd’hui, à 78, j’y réfléchirais à deux fois. Tout le monde fumait tout le temps. En revanche, contrairement à ce que raconte la légende, on n’a pas pris de LSD pour la scène du trip dans le cimetière. C’est de l’aspirine qu’on nous voit gober.

On a l’impression que tous les acteurs jouent leur propre rôle dans le film : Hopper est le petit nerveux, Nicholson le clown séducteur, et vous, Captain America, le beau gosse super cool...

Pendant le tournage, j’ai repensé à cette phrase de Gary Cooper : "Si je sais ce que je fais, je n’ai pas besoin de jouer." Quand j’avais 14 ans, j’étais copain avec Maria, la fille de Cooper. J’allais traîner chez elle et les adultes étaient là, en train de discuter : son père, le mien, John Wayne, Randolph Scott, Joel McCrea, l’Oncle Jimmy – James Stewart. Et Gary Cooper avait prononcé cette phrase, qui m’est restée. C’était ça pour moi, Easy Rider : je savais ce que je faisais, je n’avais pas besoin de jouer.

Vous et Hopper aviez un pied à Hollywood, et l’autre dans la scène musicale de l’époque. Ces deux mondes ont fini par dialoguer grâce à Easy Rider...

Oui, j’aimais les musiciens, ce sont quand même eux qui ont allumé la mèche au début des 60s. J’ai raté Woodstock en 69, mais comme j’étais pote avec tous les gens qui y ont joué, j’ai quand même eu droit aux anecdotes ! (Rires.) Je frayais avec eux, et j’ai fini par me dire : les hippies ont leur littérature, leurs fringues, leurs coupes de cheveux, leur art, leur musique, leur poésie... Qu’est-ce qu’il leur manque ? Un film, bon sang ! Un film qui leur appartienne.

Le coup de génie ultime d’Easy Rider, c’est sa bande-son, l’utilisation de morceaux déjà existants, le juke-box géant...

Ça, on le doit à Dennis. Il a eu cette idée révolutionnaire de plaquer sur les images des chansons déjà connues, qui passaient à la radio. Personne ne l’avait fait avant lui. On a mélangé nos collections de disques et voilà le résultat. Aucun morceau n’a été écrit pour le film, à part le dernier, Ballad of Easy Rider. J’adore Don’t Bogart that Joint. Vous saviez que Sam Shepard était membre de ce groupe, Fraternity of Man ? Sans le vouloir, Sam Shepard s’est retrouvé dans Easy Rider !

Phil Spector joue le dealer de coke au début du film. Il a été facile à convaincre ?

Oui. Il faut dire que j’étais très convaincant quand je parlais d’Easy Rider ! Ce qui était pratique avec Phil, c’est qu’il ne se déplaçait jamais sans sa Rolls-Royce et son garde du corps. Ça nous permettait d’avoir une Rolls dans le film sans débourser un centime.

Les deux grandes énigmes du cinéma de la fin des années 60 sont le monolithe de 2001, l’odyssée de l’espace, et cette fameuse réplique à la fin d’Easy Rider, "We blew it" ("On a tout gâché"). Mais vous avez toujours refusé de l’expliquer...

Je ne voulais pas fournir le mode d’emploi. C’est pour ça que je la dis presque en marmonnant, à la Warren Beatty. Au début, ça rendait Dennis dingue ! Mais en la tournant, il a compris. Il fallait un peu d’abstraction, faire cogiter les spectateurs.

C’est devenu la phrase emblématique de l’échec des utopies 60s. Ça vous va comme interprétation ?

Difficile de dire le contraire. Quand on me demande si Easy Rider est toujours pertinent aujourd’hui, si la phrase "We blew it" a toujours un sens, je réponds systématiquement : regardez par la fenêtre. On est obligé de constater qu’on a tout gâché. Avec ce cinglé à la Maison-Blanche ! We blew it badly. Nous ne sommes plus la terre de la liberté et la patrie des courageux ["The land of the free and the home of the brave", paroles de l’hymne américain]. Cela dit, quand j’ai revu le film il y a quelques jours, je n’ai pas pensé à tout ça, à l’embarras que cause ce prétendu président. Je l’ai apprécié comme un vieux western. Si vous regardez bien, vous verrez que mon personnage porte des éperons. C’était un film vraiment novateur par son style. On n’avait pas Gregg Toland, le chef opérateur des Raisins de la colère, mais on a eu la chance de rencontrer Laszlo Kovacs, qui avait fui la Hongrie en 1956 avec sa caméra sous le bras. Et Laszlo est devenu notre Gregg Toland

Qu’a pensé votre père d’Easy Rider ?

Les gens adorent fantasmer cette scène, mais comme j’étais là, c’est mieux que ce soit moi qui la raconte... Il a vu le film, est rentré chez lui, m’a téléphoné pour me proposer de passer lui rendre visite. Je suis arrivé et il m’a dit : "Je suis inquiet, fils." – "Pourquoi ?" – "On ne comprend pas ce qui se passe dans ce film, on ne sait pas quel est le but de ce voyage." – "C’est juste deux gars qui vont faire Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans." – "Alors, c’est mince, très mince..." Et je lui ai dit : "Papa, pourquoi tu refuses de voir ce qu’il y a dans ce film ? De le regarder comme nous on le regarde ? De découvrir ce qu’il y a à y découvrir ? Je t’assure que si tu traversais le pays avec moi, tu verrais les inégalités, la haine raciale, les Noirs qui vivent sans électricité, à quel point ce pays est divisé..." Mais il ne voulait pas ouvrir les yeux. Ça m’a vraiment perturbé... Vous savez, je ne me suis jamais pensé comme "le fils de Henry Fonda". Je sais que tout le monde me regardait comme ça. Les critiques, notamment. Mais je ne voulais pas pour autant prendre un pseudonyme. J’étais fier d’être Peter Fonda. Gamin, j’avais dû survivre à un tas de saloperies pour devenir Peter Fonda ! Pourquoi changer de nom ?

Quand vous tourniez le film, la conscience de la fin du rêve hippie était si forte que ça ?

Oui. On savait que tout ça allait bientôt s’arrêter. On était sur le point de réussir à stopper une guerre, c’est vrai. Mais Martin Luther King a été assassiné et ça nous a glacé le sang. La fin était proche, on le savait. Il y avait un sentiment d’urgence, il fallait se dépêcher de faire ce film. C’est ce que je dis dans L’Anglais, de Steven Soderbergh, dans la scène où je me cure les dents devant le miroir de la salle de bains : "Les 60s, c’était 66, début 67. Rien de plus."

Il n’a donc jamais été question de happy end ?

L’idée que les héros allaient être tués à la fin m’est venue immédiatement, dans cette chambre d’hôtel de Toronto. Bill et Wyatt sont des hors-la-loi, des rebelles. Mais ils ne se font pas descendre en vertu de la tradition hollywoodienne qui veut que les braqueurs de banque soient punis à la fin. Non, ils se font tuer à cause de leur look. Pour ce qu’ils représentent. Parce que ce sont des freaks. Je voulais vraiment choquer les spectateurs. Ils pouvaient s’éclater pendant la projection, mais l’idée était qu’ils soient abasourdis à la fin, que le silence se fasse, qu’ils se demandent ce qu’il venait de se passer. Et qu’ils reviennent voir le film pour comprendre. Voilà comment on s’assure un bon box-office ! (Rires.) Non, sérieusement, je voulais secouer le public... Tiens, vous saviez que Groucho Marx était fan d’Easy Rider ?

Non !

J’avais organisé une projection pour Bob Dylan, qui nous avait laissé utiliser la chanson It’s Alright Ma (I’m Only Bleeding), et en chemin, je tombe sur Groucho, qui me pose plein de questions sur le film et me dit qu’il l’a vu seize fois. Wow ! Quelle fierté ! C’était dingue, j’en revenais pas. Groucho n’était pas un hippie. Mais un hors-la-loi, ça, oui ! Je lui ai répondu que j’avais vu La Soupe au canard dix-huit fois. (Rires.)

Au fait... c’est quoi, un « easy rider » ?

C’est Terry Southern qui a fixé la définition. Un easy rider, c’est le mec d’une prostituée. Pas son mac, son petit ami. Elle part bosser le matin, et le soir, quand elle rentre, c’est sur son épaule à lui qu’elle se repose, il la prend dans ses bras et la cajole. Mais le reste du temps, pendant qu’elle fait des passes, il glande et boit des bières devant la télé ! (Rires.)

OK. Merci, monsieur Fonda...

Oh non, je vous en prie, monsieur Fonda est mort en 1982. Moi, c’est Peter.

Commentaires