Ce dessin animé de 1968 marque la rencontre entre Isao Takahata et Hayao Miyazaki qui, seize ans plus tard -date clé dans l’histoire de l’animation japonaise- créeront le studio Ghibli. Combat courageux d’un garçon de campagne contre un démon, Horus a, paradoxalement, plus à voir avec l’œuvre du fantasque Miyazaki qu’avec celle du nostalgique Takahata. Le héros a ainsi beaucoup de points communs avec Ashitaka, le prince bondissant de Princesse Mononoke. Sans parler de la figure omniprésente du loup et de l’inconscience des personnages humains… D’une grande richesse visuelle et narrative, le premier long de Takahata pâtit en revanche d’une animation veillotte, proche du standard des séries télé des années 1970. Gérard Delorme

Depuis le temps que Miyazaki monopolise les Studios Ghibli pour réaliser ses films, il avait un peu éclipsé son associé Takahata. Ce film qui, depuis vingt-cinq ans, n'a rien perdu de sa pertinence et de sa modernité, rappelle à quel point il faut compter avec l'autre grand auteur de l'animation nippone. Contrairement à ce que son titre pourrait laisser supposer, Kié... n'est pas un film pour enfants, même s'il peut être vu sans problème par des enfants. Sur le ton de la comédie, c'est une chronique assez réaliste du quotidien d'une petite fille de 8 ans, qui subvient à ses besoins et à ceux de ses proches dans un quartier difficile d'Osaka. Elle y côtoie aussi souvent ses condisciples que son père oisif, ou des yakusas en goguette. Le ton optimiste, agrémenté de touches de fantaisie roborative (les bagarres entre chats couillus), ne cache pas une réalité qui implique famille décomposée et petite criminalité. La structure qui fait se succéder les saynètes rappelle que le film est adapté d'une série dessinée. Elle a eu du succès au Japon, mais en France, on a si rarement l'occasion de voir ce registre traité en animation qu'on risque de passer à côté. Ceux qui ont apprécié Mes voisins les Yamada comprendront. Ils se réjouiront aussi de savoir qu'il reste encore beaucoup à découvrir chez cet auteur encore méconnu. Gérard Delorme

Tourné entre 1975 et 1980, cet inédit du réalisateur du tombeau des lucioles présente quelques similitudes avec Mon voisin Totoro, d’Hayao Miyazaki. Même gout pour l’épure dramatique (succession de saynètes poético-comiques peu dialoguées) ainsi que pour la nature support d’émotion et de révélation. Les insupportables ou mignonnes bébêtes (chat, coucou, blaireau, souris) se succédant dans la chambre de Goshu sont ainsi chargé d’une positivité qui électrise sa créativité et bouscule ses certitudes. L’allusif Takahata, optimiste béat déclaré malgré la noirceur de ses films, a l’art d’éviter la démonstration propre aux cartoons trop bavards. Comme son titre le laisse deviner, Goshu, le violoncelliste est aussi un film musical. C’est même une introduction ludique à la grande musique pour les enfants, qui connaitrons par cœur grâce au film, la Sixième Symphonie de Beethovenn tout comme ils connaissaient déjà l’apprenti scier de Paul Dukas, grâce à Fantasia. Et qui en redemanderont peut-être. Rien que pour ça, et aussi pour les beaux décors peints de Takamura Mukuo, Goshu, le violoncelliste est très recommandable. Quand bien même la répétitivité des scènes de répétition et la fin heureuse (différente de celle de la nouvelle de Miyazawa, plus noire) pourraient donner l’impression d’une partition inachevée. Christophe Narbonne

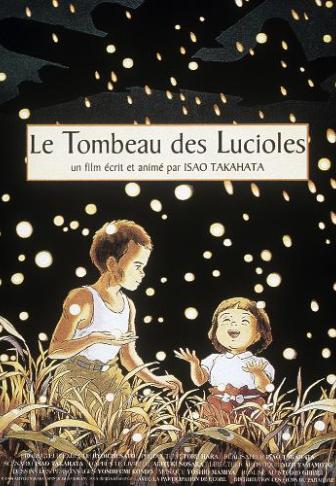

Beau et horrible à la fois. Explorant un registre, celui du drame réaliste, habituellement inexploité en animation, ce film en tire une force inattendue. Passé le temps d'accoutumance nécessaire pour se défaire de tous les préjugés en matière de dessin animé, on est rapidement captivé par l'histoire, adaptée d'une nouvelle autobiographique qui, bien que très précisément située au Japon, est universelle. Il y est question des horreurs de la guerre mais aussi des difficultés des plus faibles à survivre dans un contexte difficile où l'égoïsme l'emporte naturellement sur la solidarité. Dramatiquement, le film est conçu pour vous faire perdre trois kilos en larmes, et à moiras d'être totalement blindé, vous aurez du mal à les retenir. La détermination du réalisateur à utiliser l'animation est parfaitement justifiée. Le dessin, précis et documentaire, va droit au but pour rendre, dans le jeu des personnages, des nuances qu'on imagine mal obtenir avec des acteurs réels. Le moindre geste est significatif, la moindre nuance dans l'éclairage d'une scène, le temps qu'il fait, rien n'est dû au hasard. Surtout pas la valeur esthétique des décors, qui peut servir, par contraste, à amplifier un effet dramatique. C'est un des enseignements de ce film : les gens meurent et souffrent, même quand le soleil brille. Gérard Delorme

Pompoko, l’un des derniers titres majeurs encore inédits du catalogue Ghibli, a été conçu pour satisfaire aussi bien les enfants que leurs parents. Mais son ambition et sa complexité le rendent plus difficile d’accès qu’il n’en a l’air. A priori, c’est une fable qui puise dans le folklore traditionnel nippon pour délivrer un message écologiste. On s’émeut autant qu’on s’amuse à la version de ces animaux turbulents et couillus dont la capacité à se transformer prend des allures fantastiques. Mais assez vite, le conte se fait grinçant lorsqu’il retrace avec de plus en plus d’évidence l’histoire du Japon, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Face aux humains/Occidentaux qui imposent de force leur mode de vie, les Tanuki représentent les Japonais, qui ont été, pendant longtemps, partagés sur la conduite à tenir : d’un côté les nationalistes/écolos/conservateurs qui voulaient résister par tous les moyens à l’envahisseur ; de l’autre les partisans du compromis, prêts à intégrer les éléments positifs de la nouvelle culture, au risque de s’y diluer.

Plus généralement, c'est la mondialisation qui est évoquée avec des accents prémonitoires étonnants pour un film réalisé en 94. En admettant que le sens de l'histoire est inéluctable, sa conclusion peut paraître pessimiste. Il laisse pourtant une note d'espoir en suggérant qu'il est possible de conserver une part de son âme à condition de le faire en cachette. Gérard Delorme

Voilà un film qui surprend. Ce qui n'est pas très étonnant puisqu'il est redevable à l'imprévisible lsao Takahata, auteur il y a quatre ans d'un long métrage d'animation d'une tristesse inconsolable, Le Tombeau des lucioles, sur les bombardements américains de 45 et ses conséquences. Mes Voisins les Yamada, tout aussi d'animation, n'entretient aucun rapport avec le film précédent, même si on y retrouve la fascination de Takahata pour les mômes et sa délicieuse manie de fixer sur pellicule les petits riens qui font les grands tout. Un moment, on peut penser que Takahata ne s'adresse qu'aux gosses quand il raconte les délires imaginaires de Nonoko ou de son frérot ; un autre moment, on le trouve bouleversant quand il entreprend de parler d'une amie de la famille Yamada qui, dans un hosto, attend que le cancer le ronge. Un coup, on trouve l'animation frustre, la musique crispante, les couleurs trop pastel ; la minute suivante, on est subjugué par l'invention permanente de la mise en scène, la minutie de l'observation qui pointe les mesquineries et les sentiments diffus de cette famille qui s'ennuie, s'aime, se gronde. On se dit que Takahata a le don de rendre passionnantes les généralités, ce qui est énorme... Systématiquement précédé d'un haïku ( «Tourne-toi vers moi, solitaire également dans le soir d'automne», «D'un piège à pieuvre s'élèvent de vains rêves dans la lune d'été», ce genre...), chaque épisode aligne, comme dans un film d'Ozu mais en plus speed, les situations anodines qui en disent long sur la communication parasitée entre les Yamada — entre les gens. À ce petit jeu toujours stimulant, la comédie l'emporte sur la mélancolie, même si c'est cette dernière que l'on retient comme quand le papa a bu trop de saké et qu'il n'arrive à parler à personne de la tristesse qui lui envahit le crâne. Olivier De Bruyn

Composé de la réunion de deux moyens métrages reprenant les mêmes héros (une gamine vivant seule et sa famille de substitution, composée d’un papa panda et de son rejeton), cette découverte tardive a le charme des œuvres de jeunesse : émouvantes car inabouties. Didier Roth Bettoni

Depuis le début, Isao Takahata est l’outsider de Ghibli : co-fondateur du studio avec Hayao Miyazaki, il est longtemps resté sous-estimé, malgré son magnifique Tombeau des Lucioles, en raison de la rareté de sa production et sans doute aussi, de son style insaisissable qui oscille entre le comic (s)trip, l’animé old school et le manga… L’ADN Ghibli infuse ses plans (plaisir absolu de l’imaginaire en fusion, génie du gag, puissance unique du récit) et pourtant, ses graphismes naïfs et ses crayonnés proches du croquis semblent à chaque fois s’offrir comme une alternative à la précision et à la finesse du trait de Miyazaki. Le conte de la princesse Kaguya, c’est précisément ça. De loin, l’histoire ressemble un peu à celle de Ponyo sur la falaise : une princesse venue d’un autre monde doit composer avec les humains. Mais là où Ponyo… basculait vers la fable écolo mignonne, Takahata développe un discours de combattant écolo plus sombre et plus radical. Le film se déroule autour des thèmes de l’apparence, du déguisement et explore l’antagonisme entre la civilisation - sa violence et ses rites absurdes -et la nature prolifique. C’est dans le retour aux racines, au sens propre, que prend une forme une idée du merveilleux comme champs de force et d’énergie pure. La vie cristalline saisie avec une délicatesse de fleurs, les personnages vifs, vivats et attachants et les éclats de réalisme quasi documentaire (la fabrication des bols, séquence sublime) écrasent les plus beaux efforts des grands cinéastes. Surtout comme dans Pompoko,… Kaguya laisse sourdre une profonde mélancolie : sous la rage u propos, perce l’idée poétique qui fonde tout son rapport à l’environnement, celle d’une vie antérieure, oubliée, où l’homme était en contact avec la nature. C’est d’une rare beauté. Gaël Golhen

Isao Takahata n’est pas étranger au succès de certaines autres références de l’animation. Producteur également, il a travaillé avec son ami Hayao Miyazaki sur Le Château dans le ciel et Nausicaä de la vallée du vent, mais aussi sur La Tortue rouge, de Michael Dudok de Wit, récompensé du Prix Spécial Un Certain Regard, au Festival de Cannes, en 2016.

De Horus, Prince du Soleil, au Conte de la princesse Kaguya, en passant par l’incontournable Tombeau des Lucioles, retour sur sept films de l'un des maîtres de l’animation.

Si son nom ou son visage ne vous rappellent pas grand-chose, vous avez sans doute vu l’un des films de Isao Takahata. Co-fondateur des Studios Ghibli avec Hayao Myazaki, le réalisateur japonais est décédé, ce jeudi, à l’âge de 85 ans.

Première a retrouvé dans ses archives, les critiques de ses films à l'occasion de leur sortie...

Commentaires