Première plonge dans les archives de ses anciens numéros pour retrouver les critiques des films du cinéaste disparu.

Le réalisateur Jacques Rivette est mort

La Bande des Quatre – n°143 – Février 1989

"Sur la longueur (deux heures quarante), le charme de cette histoire simple opère. Avec des actrices à découvrir".

Parmi les cinéastes de la Nouvelle Vague, Jacques Rivette est certainement, avec Eric Rohmer, celui qui a le moins transigé avec les aspirations de ses débuts. Malgré une carrière chaotique, d’où émergent quelques joyaux comme La Religieuse ou Céline et Julie vont en bateau, ce metteur en scène demeure attaché au verbe contre vents et marées. Pour lui, le monde n’est qu’un vaste théâtre à ciel ouvert où les maîtres mots sont le jeu et la vie. Rivette ne semble vraiment à son aise que sur les longues distances. Dans La bande des quatre, il lui faut donc deux heures quarante pour raconter une histoire que d’autres auraient "expédiée" en moitié moins de temps. Pourtant, cet homme-là n’est pas de ceux qui aiment à se gargariser de mots creux, et s’il cite Marivaux, Corneille, Racine et Molière, ce n’est que pour mieux renforcer son propos.

Dans une maison isolée vivent quatre apprenties-comédiennes qui attendent leur heure. L’une d’elles quitte le troupeau. Une autre la remplace. Dehors rôde un homme mystérieux… Au-delà de l’histoire, La Bande des quatre, c’est d’abord la révélation d’une poignée de comédiennes en quête de hauteur avec lesquelles ont pressent qu’il faudra bientôt compter. Un film comme le plaisir qu’il distille.

Jean-Philippe Guerand

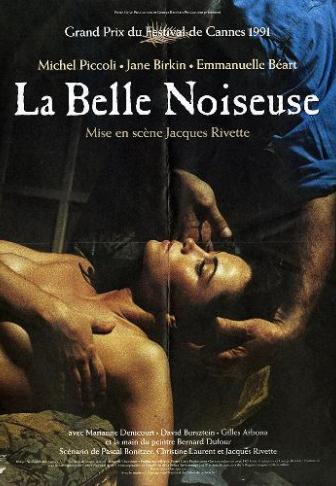

La Belle Noiseuse (1991) –n° 174 – Septembre 1991

"Chef-d’œuvre. Grand Prix du Festival de Cannes".

Dehors, le cricri des cigales. Dans l’atelier, le crissement de la plume sur le velin. Frenhofer (Michel Piccoli), artiste de renom mais "sec" depuis dix ans, s’est remis à peindre. Il a fallu que débarque dans sa vie une brune aux yeux clairs (Emmanuelle Béart) pour que l’inspiration le titille. Pourra-t-il, avant de mourir, achever son chef-d’œuvre, La Belle Noiseuse, dont son épouse, Liz (Jane Birkin), fut le premier modèle ?

La jeune fille s’est mise nue. Elle a peur. Comme un oiseau qui aurait échoué là dans les pattes du félin. Ces mêmes oiseaux que Liz naturalise pour tromper le temps et le désamour. Le peintre lui aussi a peur. Peur de ne pas y arriver. Peur de rater une nouvelle fois le tableau de sa vie. Puis ils vont s’apprivoiser au rythme de longues séances de pose. Hors le temps.

Les moments de grâce vont succéder aux agacements. Il rudoie, la contorsionne, la crucifie. Ce corps nu et magnifique n’est plus qu’un bloc de glaise dont il veut faire jaillir la beauté. Elle se rebelle, le provoque ou le réconforte quand il veut abandonner. "Je reviendrai demain matin", dit-elle en renfilant son jean au moment où il s’applique à ranger ses pinceaux, pour le dernière fois croit-il.

Rivette nous montre sans discours que la création est un enfer, mais que, d’hésitations en repentirs, l’œuvre finit par « accoucher ». Ebauches, croquis, épures, chevalet, encore, lavis, peinture, palette, toile, papier. Les objets, les supports, les outils se croisent et se superposent en un ballet orchestré par une main omniprésente, tour à tour aérienne ou pesante, douce ou agressive, inspirée ou errante. Cette main est celle du peintre Bernard Dyfour qui la prête à Rivette aussi bien qu’à Piccoli. Le montage est subtil. La main devient celle de l’acteur comme l’acteur est l’artiste ? Comme le cinéaste se projette dans les affres de son créateur. Dommage que, pour les besoins du propos, la conception de l’art ici mis en lumière soit très influencée par le XIXe siècle. Il faut sans doute y voir aussi l’empreinte de Balzac et de son « Chef-d’œuvre inconnu », une nouvelle dont Rivette s’est inspiré. Mais ne boudons pas notre plaisir.

Piccoli ajoute là un beau chapitre à sa carrière. Il est à la fois la force qui doute, l’épaisseur qui danse. Il souffre. Il souffle. Son travail est ponctué par sa respiration qui rappelle comme un leitmotiv sonore que la création est effort. Mais le film vaut aussi par les femmes. Elles seules partageront le secret de l’artiste. Un secret en forme de pirouette. L’art est parfois mystification.

Le chef-d’œuvre naît de cet entrelacs de sentiments, d’images et de formes. Il puise à la source de ces deux muses. Marianne n’a fait que succéder à Liz. Et, un beau matin, la croupe de la première a recouvert le visage de la seconde. Cette image en apparence anodine est d’une terrible cruauté. Jane Birkin, oublieuse de ses hystéries et fragilités passées, apporte à Liz ce qui lui appartient désormais, une vraie maturité. Elle rend du même coup le plus bel hommage qui soit à toutes les femmes d’artistes. Emmanuelle Béart réussit le tour de force de se faire oublier sa nudité. Sa composition est une « incarnation ». Rien à ajouter.

On croit généralement que l’artiste vampirise son modèle et n’a pour lui guère plus de considération que le lapin de Frenhofer tient par les oreilles en sortant de sa cuisine. On assure aussi, qu’une fois la place de pose achevée, le vieux sofa de l’atelier ne sert pas seulement à contempler le travail en cours. Il faudra qu’un soir Marianne reste sous le toit des Frenhofer pour que l’homme, seul dans le couloir, soit saisi un court instant par l’ombre d’un désir. Mais c’est tout.

Pendant quatre heures d’un vrai bonheur, Rivette va emmener son spectateur sur les chemins peu explorés de la création artistique ; le cinéma nous a trop habitués aux raccourcis et aux escamotages pour qu’il ne soit pas passionnant d’espérer et de douter avec le peintre pendant de longs moments. Pour Matisse, le dessin est « le geste d’un homme qui recherche à tâtons son chemin dans l’obscurité ». La Belle Noiseuse est une petite lumière qui nous permet d’y voir un peu plus clair.

Alain Bouzy

Jeanne la Pucelle (1re partie : Les Batilles et 2e partie : Les Prisons)- n°203 - Février 1994.

L’épopée de Jeanne d’Arc, de son départ en campagne (1429à à sa mort sur le bûcher (1431). Une précision s’impose en ces temps troublés où plusieurs cinéastes de renom ont l’air de considérer que, foutu pour foutu, puisque le public ne va plus dans les salles, autant sortir deux films à la fois, comme ça, au lieu de lui faire économiser 45 balles, on lui en fera économiser 90. Précisons donc : Smoking et No Smoking ne sont pas deux versions de la vie de Jeanne d’Arc, une, normale, où elle ne fumerait pas. Non. La vie de Jeanne d’Arc, c’est dans les deux salles d’à côté. Cela étant posé, reconnaissons qu’il faut un sacré courage pour s’attaquer, de n os jours, à un sujet pareil. Rien de plus anachronique que cette incarnation de la foi, de l’honneur et de la bravoure, ennemie de toute négligence, celle du langage, celle du corps, celle du salut de la patrie. Et pourtant, cette gamine pétrie de sa mission divine ne nous touche comme une figure contemporaine, une sans toit ni loi très actuelle, outrée par l’impuissance des puissants, humble et farouche et fière, de cette authentique fierté que procure la conviction d’agir selon sa conscience.

C’est tout le mérite de ce diptyque de Jacques Rivette que de nous montrer une Jeanne familière, quotidienne, affectueuse et rieuse, à cent lieues de l’allégorie hautaine, vernie et statufiée dont certains salauds ont fait leur mascotte. Au commencement, on l’avait oublié, Jeanne avait les cheveux longs sur sa tête de mule et une robe descendait sur ses talons. Sandrine Bonnaire avec son visage osseux, tendu, souvent éclairé d’un large sourire, l’emplit du doute propre aux vrais croyants et de la spontanéité que ses prédécesseurs dans le rôle n’avaient guère : "Il y a que je sais ce que je dois faire, dit-elle et que parfois, je ne sais pas comment faire". Tout au long de son périple, seule avec ses voix ou flanquée de son chaste harem de compagnons d’armes, on la voit s’enthousiasmer, se révolter s ‘abattre, s’appliquer, sans que jamais pâlisse l’aura de respectabilité qui la garde. De toutes petites choses auxquels ont ne pense pas quand on lit l’Histoire de France, des détails terre à terre bien sentis, donnent leur charme aux scènes intimistes : Jeanne analphabètes apprenant à tracer des lettres son prénom ("Tous les chefs de guerre savent signer") sous la dictée de son confesseur maternant, ; Jeanne pure et dure giflant son frère pour un juron et raillant Gilles de Rais qui e vante d’avoir payé 30 000écus trois millimètres carrés de la Vraie Croix, jeanne saisie d’une besoin pressant de prière d’attention à ses voix s’attirant cette répliques de ses acolytes : "ça la reprend ! C’est toujours au moment où on va casser la dalle !". Jusqu’alors, tous les cinéastes inspirés par Jeanne d’Arc s’étaient concentrés sur son procès de condamnation et avaient eu tendance à tout sublimer, son visage, ses propos, sa démarche. Rivette, lui, l’élève d’autant mieux dans les cœurs qu’il la peint ordinaire. Chez lui, Jeanne est simplement ridicule quand elle monte au bûcher avec son bonnet de carton, pitoyable et tremblante et trébuchante. Désolante. Un peu désolant aussi, mais à un autre sens du terme, la séparation arbitraire des deux parties : il y a autant de batailles dans Les Prisons que dans Les Batailles, et dans le second film, censé nous expliquer le découragement de Jeanne, son abandon par Charles VII et son ennui, nous nous sentons ennuyés, abandonnés, découragés (la splendide scène du sacre, cependant, vous rend royaliste sur-le-champ, et on se demande au passage par quel prodige Jeanne a pu se faire récupérer par de médiocres républicains). En ne faisant qu’un seul film, plus resserré, plus vif, Jacques Rivette aurait sans doute touché un plus large public. Les comédiens, tous valeureux, pour la plupart issus du théâtre, la musique distillée avec science par Jordi Savall, la popularité du sujet et surtout le choix, idéal, de Sandrine Bonnaire, auraient mérité un effort de sa part et moins d’orgueil de celle de ses scénaristes.

Sophie Cherer

Haut Bas Fragile - n°208 - Mai 1995.

C’est l’été, il fait beau, les jeunes filles chantent dans la rue. Trois jeunes et jolies filles sont à Paris pendant l’été. La première (Marianne Denicourt) sort de plusieurs années d’hôpital ; la seconde (Nathalie Richard) se cache d’une aventure compliquée ; et la troisième (Laurence Côte) est en quête de sa maman. Si tu n’as rien à dire, chante. En s’attaquant à ce sujet à la Rohmer (à savoir les jeunes filles en jupe qui marchent dans la rue l’été), Jacques Rivette s’est pris pour Jacques Demy. Est-il tombé, boum, sur la tête ? C’est possible. A moins que, lassé par la gravité de son dernier opus (Jeanne d’Arc), il eut envie d’un peu de légèreté. Mais attention, la légèreté chez Rivette n’est pas tout à fait celle de Max Pécas, pour n’en citer qu’un autre. Le passé des talentueuses comédiennes choisies par le maître peut en témoigner (cf. leurs différentes filmos).

Si Rivette sait comme peu filmer le réel dans ses détails et sans lasser, une question générale perturbe ici très particulièrement : mais pourquoi diable s’est-il pris Jacques Demy ? Dans ce film, si on y chan-teu, on y chant-eu, on y dans-eu aussi. Particulièrement Nathalie Richard et Marianne Denicourt, qui sont très jolies à voir danser, mais là n’est pas le problème. Une scène finissant généralement par une petite chanson, laquelle en entraînant une autre, vous savez ce que c’est… Pour aimer ce film, penserez-vous alors, il faut aimer les chansons… Oui, mais non. Parce que les chansons ici (en plus des deux d’Anna Karina et des quatre d’Enzo Enzo) sont à la limite du supportable question chansons, quant à leurs interprètes (ceux du film, suivez un peu), parions que rares, ou sourds, seront les patrons de maisons de disques à leur proposer un contrat à la vue du film. En résumé, quand ils jouent, c’est plutôt bien, quand ils chantent, c’est plutôt mal. Et ils chantent beaucoup.

Diastème

Ne touchez pas la hache - Mars 2007

Jacques Rivette, qui aime éperdument Balzac, s’attaque à La Duchesse de Langeais.

1816. Antoinette, coquette nerveuse et lymphatique, soumise aux lois sclérosées de sa caste et de la religion, fait languir le général de Montriveau. Lorsqu’elle se prend à l’aimer, donc à se compromettre aux yeux du monde, il la repousse impitoyablement.

Huis clos des salons et des couvents, chorégraphie des corps (individuels et collectifs), théorie du complot, Ne touchez pas… tutoie les thèmes rivettiens mais s’enlise dans le respect d’une parole d’évangile : le texte. Plus incarnée – saluons au passage la vaillance écorchée de Jeanne Balibar -, la deuxième partie finit par toucher. Trop tard ? Trop tard. Comme une métaphore filée de ce duel passionnée aux tempos contrariés.

Sophie Grassin

Commentaires