30. MAFIA SALAD (1986)

Triste pantalonnade, d’autant plus incompréhensible qu’elle a été réalisée entre Body Double et Les Incorruptibles, cette parodie de films de gangsters commence sur Danny de Vito reprenant devant une glace le « Are you talking to me ? » rendu célèbre par Robert De Niro dans Taxi Driver de l’ami Scorsese. Un véritable aveu d’impuissance qui annonce la suite, un buddy movie crasse emmené par le cabot De Vito et le transparent Joe Piscopo. Tout est horrible: l’intrigue (deux inséparables mafieux gaffeurs sont sommés de se tuer l’un l’autre par leur boss), la musique (la force habituelle des De Palma), les gags (indignes d’Abbott et Costello, c’est dire), les seconds rôles (dont Harvey Keitel, complètement hors sujet)… Une édifiante erreur de parcours.

29. THE WEDDING PARTY (1963)

Ce film de fin d’études coréalisé par De Palma, Cynthia Monroe et leur professeur de théâtre Wilford Leach (auquel le réalisateur rendra hommage dans Phantom of the Paradise dont le héros se nomme Winslow Leach) est sorti opportunément en 1969 -six ans après sa réalisation- dans le sillage du succès de Greetings et de la notoriété montante d’un certain Robert de Niro. Ce dernier, joufflu comme un bébé, est la seule curiosité de cette critique simpliste de la grande bourgeoisie américaine sur laquelle l’influence de la Nouvelle Vague est trop manifeste (jump cuts à n’en plus finir, dialogues impertinents, post-synchro grossière) pour être honnête.

28. GET TO KNOW YOUR RABBIT (1972)

Première commande de studio, premier bide retentissant : la carrière de Brian de Palma aurait pu s’arrêter net après cette expérience désastreuse qui l’a vu se faire déposséder de son film par Warner. Mis en chantier pour lancer la carrière d’acteur du falot Tom Smothers, une célébrité de la télévision, Get to know your rabbit, portrait d’un yuppie qui lâche tout pour devenir magicien, ressemble à tout, sauf à du De Palma. Le second rôle très effacé d’Orson Welles, qui joue un énième démiurge, symbolise à lui-seul le caractère foutraque et embarrassant de cette production. Son mérite aura été de pousser De Palma à reconsidérer son plan de carrière et sa vision du cinéma.

27. DIONYSUS IN ‘69 (1970)

Difficilement regardable aujourd’hui, cette captation d’une représentation en mode hippie (impro, nudité, transe…) des Bacchantes d’Euripide par une troupe d’avant-garde newyorkaise n’est pas totalement anodine dans le parcours de Brian de Palma -crédité avec Richard Schechner, le metteur en scène de la pièce. Le cinéaste y expérimente en effet pour la première fois le procédé du split-screen en divisant ponctuellement l’écran en deux pour restituer à la fois la performance des acteurs et la réaction du public. Son intuition est le point de départ d’une réflexion plus vaste sur le sens des images et de leur interprétation qu’il développera au cours des années 70.

26. L’ESPRIT DE CAIN (1992)

Il aurait été tentant de réhabiliter (d’aucuns l’ont fait d’ailleurs) ce retour aux sources du thriller tordu pour De Palma, huit ans après Body Double. Las, en le revoyant, force est de constater que L’esprit de Caïn, immersion dans l’univers mental d’un schizophrène, souffre de faiblesses criantes. Parsemé d’un ou deux morceaux de bravoure, dont un éternel plan-séquence techniquement irréprochable, il ressemble à un honnête Hollywood Night dans lequel De Palma s’autopastiche (Pulsions, Sœurs de sang) sans l’ombre d’un recul tout en désamorçant tous ses effets par un surcroît d’explications. Le dernier plan (le meilleur) donne à voir ce qu’aurait pu –dû- être L’esprit de Caïn : un conte de fées pervers et ironique.

25. DOMINO – LA GUERRE SILENCIEUSE (2019)

Le dernier europudding en date de Brian de Palma (après Femme fatale et Passion) est une petite catastrophe industrielle, mal financée, mal sortie -et tronquée selon l’auteur. L’ambition du réalisateur de Redacted était pourtant grande de faire un grand thriller d’espionnage sur les origines et les conséquences du terrorisme islamiste. Comme souvent dans ses productions récentes, De Palma procède par effets de signature et par resucées de ses propres séquences virtuoses -la référence finale à Snake eyes est grotesque. Dire que Domino – La guerre silencieuse est peut-être son dernier film est une bien triste nouvelle.

24. LE DAHLIA NOIR (2006)

Pratiquement l’œuvre entière De Palma est un manuel d’anti film noir : une seule véritable « femme fatale », pas de discours social, aucun romantisme fiévreux ni de voix off fataliste. Bien sûr, il y a quelques points communs (la lutte entre le Bien et le Mal, la corruption morale) mais rien de déterminant. Aussi, adapter Le Dahlia noir de James Ellroy revenait pour De Palma à le tirer vers du De Palma en convertissant la réflexion de l’écrivain sur la cité-monstre (Los Angeles) qui dévore ses petits en miroir de ses obsessions fétichistes et esthétiques. Expurgé de sa substance dramatique, Le Dahlia noir-le film est un bel écrin vide sublimé par la photo du regretté Vilmos Zsigmond. La rencontre De Palma / Ellroy n’a en fait jamais eu lieu.

23. MURDER À LA MOD (1968)

Le deuxième film de De Palma (mais le premier dans l’ordre des sorties) a une certaine allure malgré son style hésitant, encore largement sous influence de la Nouvelle Vague. Il y traite pour la première fois du thème du voyeurisme avec un personnage de Peeping Tom obsédé par les starlettes et le cinéma-vérité qu’il s’ingénie à atteindre en mettant littéralement en scène un meurtre. Ancêtre involontaire du snuff movie, voire du cinéma porno amateur (le film s’ouvre sur un casting de filles qu’un type invite à se présenter, puis à se déshabiller), Murder a la Mod brasse trop de choses à la fois mais contient en germe, certes à l’état brouillon, tout le cinéma depalmien à venir.

22. HOME MOVIES (1979)

Tourné en famille, avec sa femme d’alors, Nancy Allen, et avec la collaboration de ses étudiants en cinéma, ce projet atypique a des vertus essentiellement cathartiques : il relate un fait divers familial incroyable dont De Palma fut le protagoniste malheureux puisqu’à la demande tacite de sa mère, il filma son chirurgien de père en train de folâtrer avec une infirmière ! Cet acte fondateur justifie notamment sa vision manichéenne du Bien et du Mal qu’il s’amuse à brouiller à travers le personnage d’Allen, pure jeune fille qui se transforme en traînée suite à une injonction perverse de son mec –qu’on pourrait évidemment assimiler à De Palma. Comédie potache confuse, à la mise en scène fonctionnelle, Home Movies est une vraie curiosité qui contient une scène prémonitoire dans laquelle le héros tient dans les mains une cassette qui s’autodétruit après usage…

21. REDACTED (2007)

Multiplicité des écrans, exhibitionnisme, manipulation des images… Brian de Palma avait anticipé l’ère numérique avant tout le monde. Redacted, son Outrages 2.0 transposé en Irak, arrive, si j’ose dire, après la guerre. Le cinéaste s’auto-cite péniblement en employant tous les moyens que lui offre la technologie moderne (webcams, caméras HD légères, images de vidéo-surveillance, Skype, etc) et accouche d’un film froid sur la forme et anecdotique sur le fond, surtout si l’on considère qu’il avait clamé son antimilitarisme auparavant de manière moins sérieuse et moins démonstrative -en particulier dans Hi Mom !. L’audace de sa vision à rebours des événements (les Américains sont clairement les méchants) pâtit de ce manichéisme primaire.

20. OUTRAGES (1989)

Récit d’un crime de guerre dénoncé par un simple troufion, Outrages a les défauts de ses qualités. De Palma pousse les curseurs de l’outrance (sa marque de fabrique) à tous les niveaux, de l’interprétation habitée et enfiévrée de Sean Penn en sergent destructeur à celle excessivement neutre de Michael J. Fox, en passant par la longue agonie de la prisonnière qu’on viole, qu’on poignarde puis qu’on fusille. En résulte un film édifiant, « nécessaire » comme on dit, qui oblige le spectateur à condamner la guerre que de Palma pourfend tout en la rendant spectaculaire. Cette position ambiguë a évidemment plu à Tarantino, spécialiste des affirmations péremptoires, qui considère Outrages comme le « plus grand film sur la guerre du Vietnam ». Cela suffit pour disqualifier le film.

19. GREETINGS (1968)

Plus cohérent que Murder à la mod dont il reprend notamment le thème du voyeur névrosé, Greetings développe, d’une façon encore démonstrative, une problématique chère à De Palma qui est celle de l’interprétation des images en fonction du regard qu’on pose sur elles. Pour justifier la théorie du complot dans laquelle il se complaît, l’un des trois personnages principaux évoque ainsi explicitement la double influence du « film Zapruder » (nom donné à la captation en direct de l’assassinat de Kennedy par Abraham Zapruder) et de Blow-Up d’Antonioni, qui relativisent chacun la notion de vérité contenue dans tout type de représentation. Inutilement bavard et gratuitement provocateur (il contient la plus longue scène de nu frontal de son auteur), Greetings est, malgré ses défauts, la profession de foi de Brian De Palma, 28 ans à l’époque.

18. HI, MOM ! (1970)

Vraie-fausse suite de Greetings dont il ne reste plus que le personnage du voyeur joué par Robert de Niro, Hi, Mom ! est un collage stimulant qui croise la satire sociale, le film dans le film, le cinéma-vérité, le pamphlet politique tout en poursuivant la réflexion sur la représentation entamée dans Greetings –avec un premier clin d’œil marqué à Hitchcock et, particulièrement, à Fenêtre sur Cour. Totalement décousu, frénétique et agressif, il porte sur l’Amérique d’alors un regard étonnamment critique de la part d’un jeune trentenaire, plus dans le commentaire à chaud que dans l’analyse froide et objective. Son audace, couronné d’un joli succès au box-office, plaça De Palma parmi les réalisateurs à suivre de la grande décennie qui s’ouvrait.

17. LE BUCHER DES VANITES (1990)

Vingt ans après Hi, Mom !, De Palma revient à ses premières amours avec cette comédie grinçante sur un yuppie à qui tout sourit avant la dégringolade… L’étourdissant plan-séquence d’ouverture et la satire de Wall Street (Tom Hanks qui se fait cirer les pompes en pleine salle du marché) n’ont pas dû tomber dans l’œil d’un aveugle : Scorsese, qui a déjà « piqué » à De Palma Robert De Niro et le personnage de Travis Bickle (dont le protagoniste de Hi Mom ! est l’esquisse évidente), a forcément dû y repenser pour Le Loup de Wall Street… Bourré de trous, le scénario ne tient malheureusement pas la distance, tout comme le personnage de journaliste-témoin amusé joué par un Bruce Willis inconsistant. Film raté mais intéressant.

16. MISSION TO MARS (2000)

Il y a des plans incroyables dans Mission to Mars (les bulles de Coca qui servent à détecter des fissures dans la carlingue du vaisseau ; les travellings kubrickiens) et la plus belle séquence dramatique de la filmo de Brian de Palma : celle où Connie Nielsen tente de sauver Tim Robbins, aspiré par l’attraction de Mars. Cette grande figure depalmienne du sauvetage voué à l’échec sera reprise, quasiment à l’identique, dans Gravity d’Alfonso Cuaron, sans doute le meilleur hommage au film. Le dernier tiers de Mission to Mars a cependant des airs de suicide artistique, avec ses choix discutables (Don Cheadle en Robinson Crusoë de l’espace) et sa résolution philosophico-pompière qui dispute la palme de la niaiserie à celle de Contact de Robert Zemeckis.

15. FEMME FATALE (2002)

Les raisons de détester Femme fatale sont multiples et objectives. Jamais un casting n’aura été aussi raté par De Palma (pour qui les acteurs sont des pantins au service de sa vision, mais quand même), obligé de composer avec la nationalité française du film. Edouard Montoute en épigone de Tom Cruise (sic), Régis Wargnier en guest-star (re-sic) ou Thierry Frémont en inspecteur de police mono-expressif ringardisent indubitablement l’ambiance et la tire vers la vulgarité bien de chez nous –voir le découpage virtuose de la scène du mec qui pisse de travers. Sans parler de la photo plate et impersonnelle de Thierry Arbogast et des références écrasantes à Mission : Impossible et à Body Double. Pourtant, il y a dans Femme fatale, pur objet théorique, des raisons de se réjouir si l’on fait fi du décorum. Sa dimension méta et labyrinthique, son double twist final, son romantisme fou, la plastique incroyable de Rebecca Romijn-Stamos en font un film qui résiste curieusement bien au temps.

14. PASSION (2012)

Dix ans après Femme fatale, Brian de Palma filme non pas une, mais trois vamps qui se disputent la place de numéro une au sein du département création d’une multinationale. Amours lesbiennes, manipulations à répétition et second degré permanent au programme d’un thriller millimétré qui bénéficie du retour de Pino Donaggio à la musique, excellente, et d’un emploi surprenant du split-screen dans une séquence qui renoue avec les grandes visions du réalisateur. Comme Femme fatale, Passion, tourné en Allemagne avec quelques acteurs locaux, n’échappe pas au kitsch : on se croirait parfois dans un épisode de Derrick, avec ses personnages secondaires falots et ses couleurs ternes. De Palma tente et réussit néanmoins de nouvelles choses comme l’emploi du grand-angle et des cadrages obliques (il leur préfère habituellement la contre-plongée inquiétante) qui font basculer le film dans une dimension à la lisière du fantastique. Assez réjouissant.

13. SOEURS DE SANG (1973)

Brian de Palma entame son grand-œuvre avec ce film qui s’ouvre sur un générique catchy (dont les images repoussantes sont amplifiées par une musique grandiloquente de Bernard Hermannn), suivi d’une fausse séquence de voyeurisme –« on » regarde en fait une émission télé. Un véritable manifeste de cinéma de la part d’un cinéaste amené à se réinventer après l’échec monumental de Get to know your rabbit. De Palma y affirme son talent de copycat dégénéré en multipliant les références à Hitchcock, tout en peaufinant son utilisation du split-screen, encore assez basique mais efficace. Si les ficelles du scénario paraissent grossières tant le genre horrifique, auquel Soeurs de sang a grandement contribué, est éculé, on conserve du film des images fortes comme cet épisode de cauchemar en noir et blanc qui a dû impressionner, pour des raisons différentes, David Cronenberg et David Lynch.

12. SCARFACE (1983)

La grande nouveauté de Scarface, c’est le remplacement de l’inestimable Pino Donaggio par Giorgio Moroder, le pape du disco qui signe une B.O.F. percutante mais moins intrigante. Ce choix contestable marque un tournant mainstream qu’accentue la présence au générique d’Al Pacino, au faîte de sa gloire. Habitué à diriger des acteurs malléables, De Palma se retrouve face à un cabot incontrôlable qui surjoue le gangster toxico, la mâchoire coincée, l’œil noir, les gestes saccadés et les manières rustiques. Pacino incarne la force et la faiblesse de Scarface, tiraillé entre la vulgarité des personnages, leur panache, leur violence ultragraphique et le manichéisme du script -écrit par l’incorrigible Oliver Stone. Impossible néanmoins d’ignorer l’impact de ce film-monstre et hybride sur l’imaginaire collectif et sur les cultures urbaines naissantes qui ont assimilé ses codes outranciers pour le meilleur et pour le pire.

11. SNAKE EYES (1998)

Hyper fun, emmené par un Nicolas Cage des grands soirs, exalté puis accablé, Snake Eyes est probablement le film le plus divertissant de Brian de Palma avec Les Incorruptibles et Mission: impossible. Le plan-séquence à partir duquel s’élabore toute l’intrigue policière, admirable de virtuosité et de sens, est à classer parmi les grands moments du cinéma des années 90. Le troisième script de l’éminent David Koepp pour De Palma n’est toutefois pas à la hauteur de ceux de L’Impasse et de M:I. qui frisaient la perfection. Le personnage du surestimé Gary Sinise est archi prévisible et ses motivations dignes d’un mauvais James Bond. Reste l’explosif Nic, la vitalité de la mise en scène et Carla Gugino, actrice à la plastique stupéfiante et à la fragilité imparable. Envie de le revoir ?

10. FURIE (1978)

Largement considéré comme un sous-Carrie en raison des capacités psychiques de l’héroïne (jouée par Amy Irving à laquelle Sissy Spacek semblait « léguer » ses dons dans le chef d’oeuvre de Brian de Palma), Furie ressemble en fait davantage à une nouvelle mouture d’Obsession. N’est-il pas encore question d’un père qui faillit en ne réussissant pas à empêcher l’enlèvement de son enfant (un garçon, en l’occurrence, doué de pouvoirs dignes d’Akira et connecté à la fille) ? Contrairement à Obsession, nulle rédemption familiale. Furie est une tragédie antique où tous les protagonistes ont quelque chose à perdre -et le perdent. La séquence où Kirk Douglas, pour la deuxième fois, ne peut sauver la personne qu’il aime est l’acmé d’un film étrange, dont la somme des fulgurances ne suffit pas à compenser tout à fait les maladresses d’un scénario alourdi par des sous-intrigues cheap et une ambiance bis inappropriée. Passionnément bizarre.

9. OBSESSION (1976)

Obsédé, c’est le cas de le dire, par Hitchcock, Brian de Palma se livre à un exercice de style casse-gueule : proposer une variante de Vertigo en remplaçant la femme aimée par la fille et l’accident mortel par un rapt tout aussi définitif, jusqu’aux retrouvailles cathartiques. Malgré des qualités plastiques évidentes (ah ! la photo de Vilmos Zsigmond) et un ton très personnel (le côté conte pervers, accentué par un inceste consommé), Obsession installe un malentendu qui perdure encore. Difficile en effet de contredire les contempteurs de Brian de Palma qui ne voient que dans cet hommage maniériste au maitre du suspense une absence de personnalité, chaque plan semblant conscient de sa vacuité. La beauté d’Obsession, ce qui le rend si entêtant finalement, tient peut-être dans cette acceptation douloureuse qui rejoint le deuil du personnage de Cliff Robertson, obligé de se reconstruire sur les cendres de son orgueil démesuré. L’émotion qui submerge les personnages à la fin est aussi la nôtre. Pari -à peu près- gagné.

8. LES INCORRUPTIBLES (1987)

Après Scarface, (on ne compte pas l’infâme Mafia salad), Les Incorruptibles est le deuxième film de la « normalisation » pour De Palma qui bénéficie d’un gros budget et d’un des plus beaux castings des années 80. Parfois critiqué, à juste titre, pour sa direction d’acteurs, il emploie parfaitement Kevin Costner, Sean Connery et Robert De Niro, tous impeccables dans des rôles iconiques sur mesure. L’acteur écossais y peaufine notamment son personnage de mentor omniscient, étrenné sur Highlander, qu’il rejouera à l’envi dans les années 90 sans atteindre la grandeur de ce Jim Malone qui a les meilleures punchlines et qui périt avec les honneurs lors d’un plan-séquence subjectif d’anthologie, typiquement depalmien. Si les effets de signature sont un peu voyants, ce vrai beau grand blockbuster (n’oublions pas le score d’Ennio Morricone dont le thème pour la mort de Charles M. Smith est l’un de ses plus beaux) prouva à l’industrie que Brian de Palma était définitivement studio-compatible.

7. MISSION : IMPOSSIBLE (1996)

David Koepp, Robert Towne, Steven Zaillian. Trois des plus grands scénaristes américains modernes se sont penchés sur cette adaptation tordue de la série mythique de Bruce Geller, pensée pour Brian De Palma qui y insuffle ses obsessions en surfant à plein sur le star-power de Tom Cruise pour qui Mission: Impossible représente un tournant décisif : c’est à partir de ce film qu’il ira vers des blockbusters plus « conscients » et réalisés par des cinéastes dotés d’une vision. Avec De Palma, il est servi. Le cinéaste de la duperie organise un vaste jeu de fausses pistes où même les spectaculaires scènes d’action se nourrissent d’artifices. Petit bémol: le théorique et hi tech M:I exploite timidement le thème de la frustration (amoureuse, sexuelle et politique) dont Cruise ne s’empare pas encore avec le masochisme qu’on lui connait.

6. PULSIONS (1980)

35 minutes quasiment sans dialogues, avec la seule mise en scène et la musique de Pino Donaggio comme véhicules émotionnels. Le premier tiers du bovaryste déviant Pulsions contient l’essence du cinéma depalmien fait de transgressions (filmer la vénérable Angie Dickinson, cougar avant l’heure, comme une pornstar), d’ambiguïté morale (se réjouir du pêché avant de le condamner), de kitsch (encourager le mauvais goût) et de réflexion sur l’image (regarder, ce n’est pas voir). C’est tellement parfait que l’intrigue policière qui s’ensuit a la fadeur du déjà vu en dépit de la prestation de Michael Caine dont Brian De Palma relança incidemment la carrière. Rendre sa coolitude à l’acteur anglais n’est pas la moindre des qualités de Pulsions.

5. L’IMPASSE (1993)

Le premier script de David Koepp pour Brian De Palma est aussi le meilleur. Cette histoire de gangster old school trahi par une fidélité aveugle à ses idéaux (toute ressemblance avec la carrière du réalisateur…) prend l’accent tragique des drames shakespeariens. « Tout ce que tu as appris dans la rue ne servira qu’à te faire tuer » lui dit le personnage joué par la délicate Penelope Ann Miller, l’une des plus touchantes héroïnes de la filmographie du maître. Dans le rôle de ce Carlito Brigante, qu’il interprète avec une humilité inhabituelle, Al Pacino se fait pardonner les excès de Scarface qu’incarne à son tour Sean Penn en cocaïnomane affublé d’une moumoute un peu grotesque. Leur relation viciée s’inscrit dans la thématique du double maléfique chère à De Palma qui la joue toutefois piano dans l’autocitation, préférant se mettre au service du scénario, à l’entêtante mélancolie.

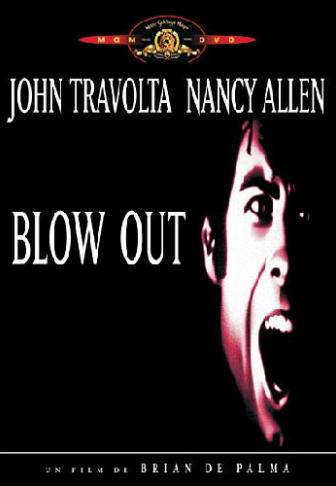

4. BLOW OUT (1981)

La tentation méta qui sous-tend l’oeuvre de Brian De Palma prend ici une ampleur inédite. Blow out cite Blow-Up d’Antonioni (déjà évoqué dans Greetings) presque littéralement et s’ouvre, comme Soeurs de Sang, sur un film dans le film qui fait lui-même écho à la séquence inaugurale de Carrie. On n’est clairement plus dans la narration mais dans le commentaire. Le cinéma parle au cinéma -et du cinéma. C’est cette vérité-là qui intéresse le metteur en scène. Le personnage de John Travolta, ingénieur du son, ne réinvente-t-il pas une séquence qui nous a été montrée plus tôt grâce à un montage habile de clichés et de bruits qui proposent un autre point de vue sur un accident de voiture ? Le cri précédant la mort de celle qui aime (enregistré car elle avait un micro embarqué) ne sera-t-il pas réutilisé dans la série Z sur laquelle il était en train de travailler au début ? En plein trip théorique, De Palma use et abuse du split-diopter shot, ce procédé consistant à placer sur la caméra une double lentille, ce qui permet d’avoir le premier et l’arrière-plan nets. Le résultat, assez peu réaliste, accentue le vertige du héros embarqué dans une histoire qui le dépasse et qui dépasse le simple cadre de la fiction dans laquelle elle s’inscrit. Le son et l’image sont « fake », manipulables à loisir, pourtant Blow out en démontre le pouvoir d’attraction, la séduction même, quitte à sacrifier l’émotion sur l’autel de la démonstration imparable.

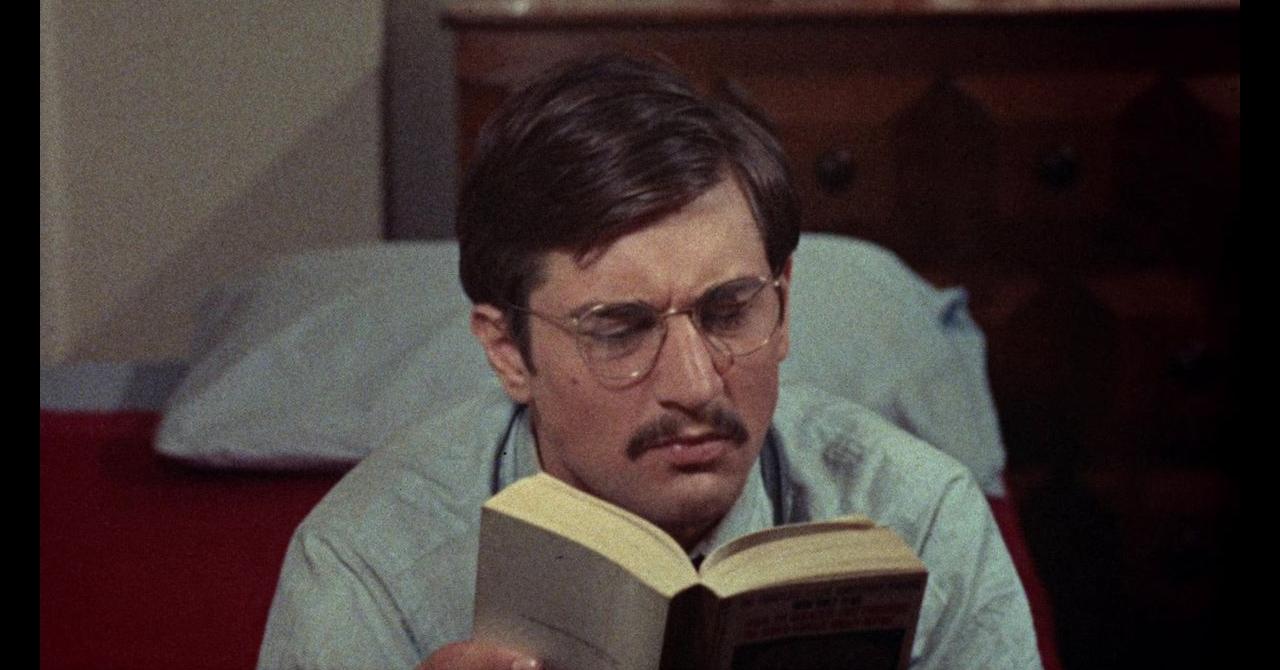

3. CARRIE AU BAL DU DIABLE (1976)

Sorti la même année que La Malédiction, Carrie au Bal du Diable participe de ce grand renouveau du cinéma fantastique des seventies ancré dans une réalité très américaine. A la fois film de campus, coming of age movie et drame familial en huis-clos, il se termine sur un bain de sang dont l’iconographie horrible et grandiloquente est inscrite dans l’imaginaire collectif. Rarement De Palma, qui s’appuie sur l’excellent roman de Stephen King, sera à ce point parvenu à ménager ses recherches plastiques (bien aidé par le diabolique Pino Donaggio à la musique) et une dramaturgie aboutie qui donne notamment à voir une relation mère-fille déchirante, pervertie par la bigoterie de l’une et les pouvoirs psychiques de l’autre. Baigné d’un anti-américanisme réjouissant (vision ironique des campus, des jeunes gorgés de sport, du prosélytisme religieux…), Carrie au Bal du Diable est un marqueur important de la filmographie de Brian de Palma et l’une des influences majeures du cinéma fantastique.

2. PHANTOM OF THE PARADISE (1974)

Peu de films aussi radicaux et photographiant à ce point leur époque ont résisté à l’épreuve du temps. C’est le cas de Phantom of Paradise, chef d’oeuvre coincé entre le précurseur Soeurs de sang et l’éblouissant Carrie au Bal du Diable, dont la réussite tient de l’équilibre miraculeux entre des personnages surincarnés, une ironie grinçante, des numéros musicaux qui vont du pop au glam, un sens exagéré du pastiche et une mise en scène ultravoyante. S’il fallait le rapprocher de quelque chose, ce serait de l’expressionnisme allemand et de ses délires kitsch que Brian de Palma se réapproprie de façon très personnelle. Avec cette critique en règle de l’industrie du disque qui vampirise les authentiques artistes (les auteurs et les compositeurs), Brian de Palma envoyait un message sans équivoque au monde du cinéma : sa vision ne souffrirait aucun compromis, dût-il en payer les frais. Message parfaitement reçu.

1. BODY DOUBLE (1984)

Comme s’il en avait lui même perçu le caractère définitif, Brian de Palma clôt sa prodigieuse décennie avec cette oeuvre-somme (portrait d’un voyeur pris au piège et/ou d’un acteur à la dualité non assumée), qui se regarde comme l’aboutissement de ses réflexions sur l’image et des grands principes cinématographiques qu’il a mis au point dans l’intervalle. C’est le film le plus méta, le plus ironique, le plus ambigu, le plus influent et le moins moral de son auteur. C’est la réflexion la plus stimulante sur le vrai et le faux, le visible et l’invisible, la position de spectateur et d’acteur, la représentation et la pornographie, le cinéma et la télévision -le clip de Frankie goes to Hollywood, « Relax », est intégré au récit. C’est le meilleur hommage à Hitchcock (Fenêtre sur Cour, Vertigo, Psychose) avec lequel De Palma prend néanmoins délibérément ses distances. C’est enfin l’influence majeure de Mulholland Drive de David Lynch (qui a décalqué la scène de l’accident de voiture sur les hauteurs d’Hollywood) dans sa déconstruction du mythe hollywoodien et le caractère insaisissable du scénario qui se termine en points de suspension. A noter que Body Double s’apprécie encore mieux quand on a vu tous les films précédents avant. À vos lecteurs.

Joyeux anniversaire Brian de Palma ! En ce 11 septembre 2020, le réalisateur fête ses 80 ans.

Classer les films de Brian de Palma, mission impossible ? Il y a un peu de ça tant la carrière du cinéaste américain, riche de trente longs métrages, passe par plusieurs périodes tout en se samplant elle-même, jusqu’à l’usure. De bout en bout, à quelques rares exceptions près, son oeuvre tisse un réseau cohérent d’obsessions (voyeurisme, impuissance, manipulation, trahison, moralisme) et de grandes figures plastiques (le plan séquence, le split-screen, le ralenti) qui définissent un style reconnaissable entre tous. Trancher n’a finalement pas été impossible mais compliqué. Le plaisir, la fascination et la stimulation intellectuelle pris à revoir les films du maître du thriller horrifique et ludique ont en tout cas nourri notre réflexion.

A lire aussi :

Obsession : retour sur un Brian De Palma méconnu Le documentaire de Noah Baumbach sur De Palma est incontournable

Commentaires